この記事は、Roonの全体像を解説する【完全ガイド】Roonとは?の一部です。

Mp3tagを駆使して、個々の音楽ファイルにタグを刻む「技術」は、以前の記事でマスターしていただけたかと思います。しかし、その一つ一つの作業が、Roonという壮大な舞台の上で、どのように結実するのでしょうか。

この記事は、WORK/PARTタグ付けの「なぜ?」に答えるための、より深く、より専門的な内容です。なぜ私たちはWORKタグの表記統一にこだわるのか。その一手間が、あなたの音楽体験をどう変えるのか。

Roonの能力を100%引き出し、あなたのライブラリを単なるファイルの集合体から、あなたと共に成長する「生きた音楽資産」へと昇華させるための、全ての知識をここに記します。

なぜ、WORK/PARTタグにこだわる必要があるのか?

Roonの自動認識の「光と影」

まず認めなければならないのは、Roonが非常に賢いということです。多くのメジャーなアルバムは、私たちが何もしなくても、Roonが持つ膨大なデータベースと照合し、ある程度は作品と楽章を正しく認識してくれます。これがRoonの「光」の部分です。

しかし、あなたのライブラリが育てば育つほど、「影」の部分も見えてきます。マイナーなレーベルの録音、古いCDのリッピング、そして特に巨大なボックスセットなどは、Roonの自動認識から漏れてしまいがちです。この「影」の部分に光を当て、ライブラリの隅々まで完璧に整理することが、今回の目標です。

「アルバム」の呪縛からの解放 ー 作品(Work)中心のライブラリ思想

私たちがWORKタグにこだわる最も本質的な理由は、音楽ライブラリに対する考え方を、CD棚のような「アルバム中心」から、作曲家の作品目録のような「作品中心」へとシフトさせるためです。

WORKタグが正しく設定されたライブラリでは、あなたはもはや「クライバーの5番と7番が入ったCD」を探す必要はありません。ただ「ベートーヴェン:交響曲第5番」という《作品》にアクセスすれば、Roonがあなたのライブラリとサブスク上にある、クライバー盤、カラヤン盤、フルトヴェングラー盤… すべての演奏を目の前に差し出してくれるのです。

これは、音楽の聴き方そのものを変える、パラダイムシフトです。

異演比較だけではない、WORKタグが拓く新たな音楽体験

異演のグルーピングはWORKタグの最大のメリットですが、その恩恵はそれだけにとどまりません。

- 未知の作品の発見

作曲家ページが正確な作品リストとして機能し、今まで聴いたことのなかった室内楽曲や歌曲に光が当たります。 - 演奏家の変遷を辿る

特定の指揮者が振った、特定の作曲家の交響曲だけを抜き出して、年代順に聴き、その解釈の深化や変化を辿ることができます。 - 高度なプレイリスト作成

「お気に入りのピアニストが弾いた、ショパンのノクターンだけ」といった、夢のようなプレイリストを瞬時に作成できます。

MusicBrainzという「絶対的なものさし」

MusicBrainzを「ものさし」とする根拠

なぜMusicBrainzを「ものさし」として使うのが最も合理的と言えるのか。その根拠は、以下の3つの客観的な事実に基づいています。

Roonは、公式サイトでMusicBrainzをデータソースの一例として公に挙げている

Roonは、自社のデータ技術「Valence」の解説ページで、メタデータの収集元について説明しています。その中で、ユーザー投稿によって成り立つ「クラウドソース」のデータモデルに言及し、その具体例として明確に「MusicBrainz」の名を挙げています。

引用元:Valence by Roon - Music Discovery & Recommendation Technology

これは、Roonが自社のエコシステムを説明する公式の文章において、MusicBrainzをデータプロバイダーの一例として認識し、公に言及しているという客観的な事実です。

Roonの実際の挙動は、MusicBrainzのデータと連動することがユーザーコミュニティで確認されている

Roonの公式ユーザーコミュニティでは、ユーザーが「MusicBrainzのデータベース上で誤った情報を修正したのに、Roon上では古い情報のまま表示され続ける」という問題を報告するスレッドが存在します。

これは、RoonのデータベースとMusicBrainzの間に、機能的なデータパイプラインが存在することを示す、客観的な状況証拠です。RoonがMusicBrainzを参照していなければ、このような問題はそもそも発生しません。

Roonの仕様として、MusicBrainzのIDを読み取る機能がある

過去の公式ドキュメントには、RoonがMUSICBRAINZ_WORKIDのようなファイルタグを読み取ることが明記されていました。現在のドキュメントではその記述は確認できませんが、この仕様はRoonユーザーの間で広く知られており、それを前提としたMp3tagのカスタムスクリプト開発なども活発に行われています。

これは、RoonのソフトウェアがMusicBrainzのID体系を理解するように設計されているという、コミュニティの共通認識と実践に基づいた事実です。

なぜ「ものさし」とするのが賢明か

公式な業界標準が存在しない中、上記の事実を総合すると、MusicBrainzは単なる「便宜上」の選択肢ではないことがわかります。

Roonが①公式サイトでその名を挙げ、②実際の挙動がそのデータと連動し、③そのID体系を理解する仕様を持つ以上、MusicBrainzはRoonが最も理解しやすく、参照している可能性が極めて高い「事実上の標準(デファクトスタンダード)」です。

ライブラリのタグをこの基準に揃えることは、曖昧な自動認識に頼らず、自らの手で確実性を高めるための最も賢明な戦略と言えるでしょう。

あなたの目的は?2つのゴールと、それぞれの「正解」

PARTタグにどこまで正確な情報を入力するかは、あなたが目指すライブラリのレベルによって変わります。これには2つのゴールがあり、どちらも「正解」です。

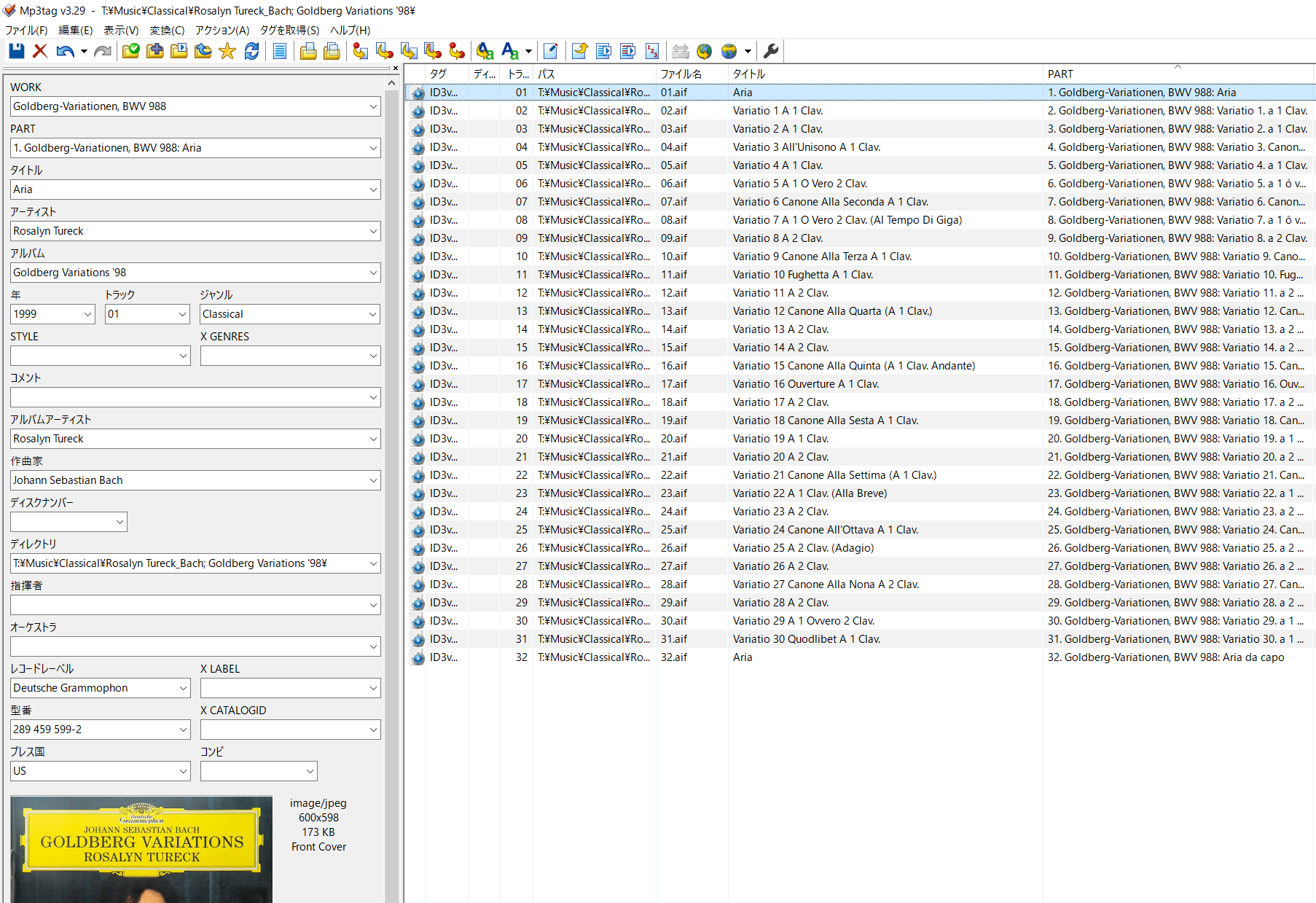

レベル1 アルバム内の作品を整理し、快適に聴きたい(実用性重視)

この目的であれば、PARTタグはそこまで厳密でなくても構いません。MusicBrainzの冗長な表記から作品名の部分を削ぎ落とし、

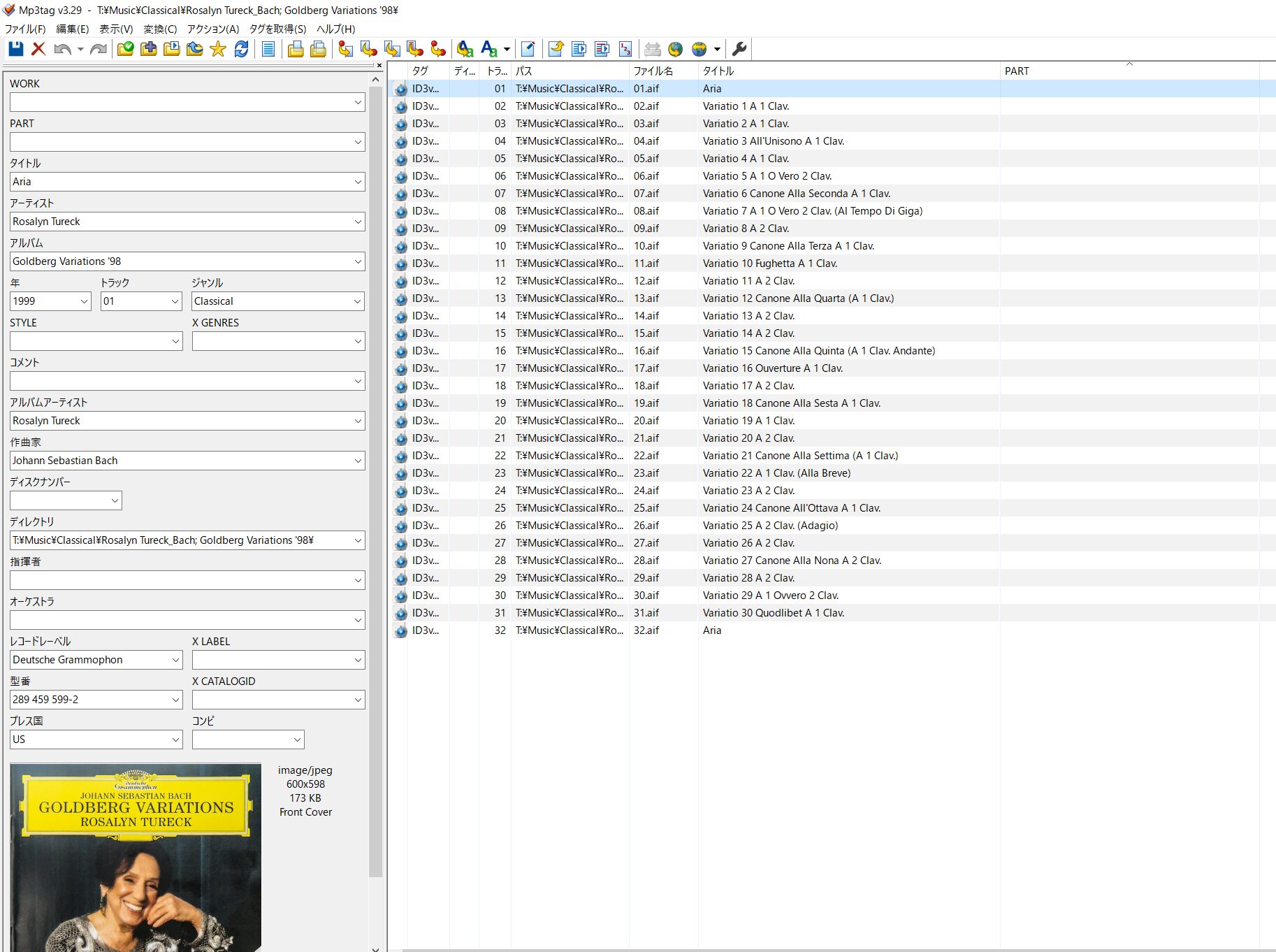

WORK-Goldberg-Variationen, BWV 988PART-Variatio 1. a 1 Clav.のように、簡潔な表記にするアプローチです。これは、私が普段から実践している方法でもあり、多くの場面で十分な実用性と、見た目のスッキリさを両立できます。

レベル2 ライブラリを長期的な「資産」としたい(完璧主義)

一方、将来の互換性も視野に入れ、データの完全性を極限まで高めたい場合は、MusicBrainzの表記をそのままPARTタグにコピー&ペーストするのが理想です。

WORK-Goldberg-Variationen, BWV 988PART-Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 1. a 1 Clav.これは、ファイル自身に完全な自己紹介をさせている状態で、最も堅牢な方法です。

実践編・Mp3tagでの具体的なタグ付けワークフロー

ここからは、Mp3tagを使った具体的なタグ付けの「やり方」を解説します。Discogsの「手軽さ」とMusicBrainzの「正確さ」を両立させる、最も効率的で確実な手順です。

前準備・タグパネルに「WORK」と「PART」を追加する

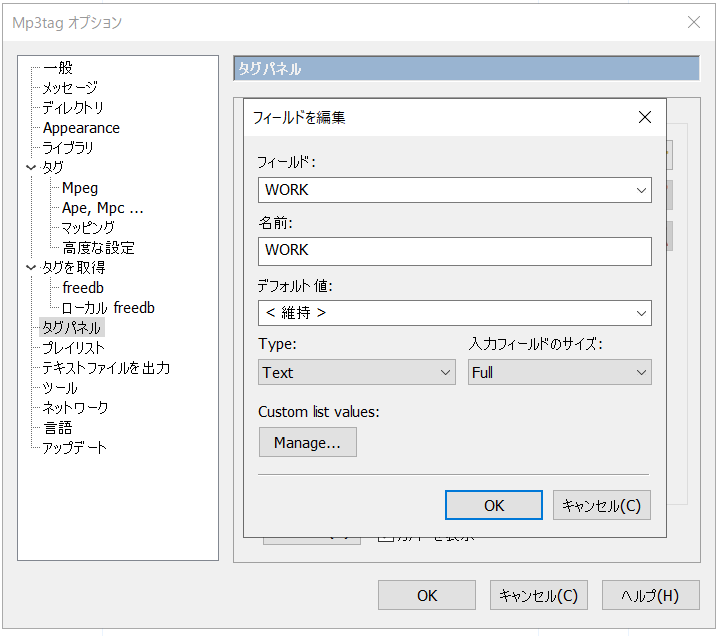

今後の作業を効率化するため、まずMp3tagの入力画面にWORKとPARTの専用欄を用意します。

- Mp3tagのメイン画面左側にある「タグパネル」の上で右クリックし、「カスタマイズ」を選択します。

- 設定ウィンドウが開いたら、右側の「新規」ボタンをクリックします。

- 「フィールドの追加」ダイアログが表示されたら、以下のように入力します。

フィールド ーWORK

名前 ーWork - 「OK」を押して追加します。同様の手順で「

PART」も追加しておきましょう。

"手動参照"によるハイブリッド・ワークフロー

題材は「ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調」(ミケランジェリ盤)です。

- Discogsで基本情報を取得

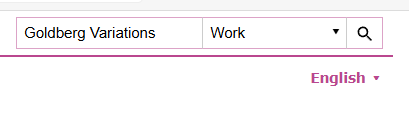

まず、Mp3tagの基本操作で解説した通り「タグを取得 → Discogs」を使い、アーティスト名やアルバム名といった基本的なタグを取得します。 - MusicBrainzで「正解のWork」を検索・コピー

次に、WebブラウザでMusicBrainzのサイトを開き、「Ravel Piano Concerto G major」で検索します。

検索結果の中から、種別が「Work」となっている項目を探し、そのページに記載されている正式名称Piano Concerto in G majorをコピーします。 - Mp3tagで

WORKタグを統一

Mp3tagに戻り、協奏曲の全楽章トラックを選択し、先ほど準備したタグパネルのWorkの欄に、コピーした正式名称を手動でペーストします。Ctrl+Sで保存すれば、これらのトラックは同じ作品として紐付けられます。

【効率化の小技】多数のPARTタグを一括入力する

WORKタグは一括入力できても、ゴルトベルク変奏曲のように32曲もあるPARTタグを一つずつ入力するのは大変です。ここでは、その作業を高速化するテクニックを解説します。

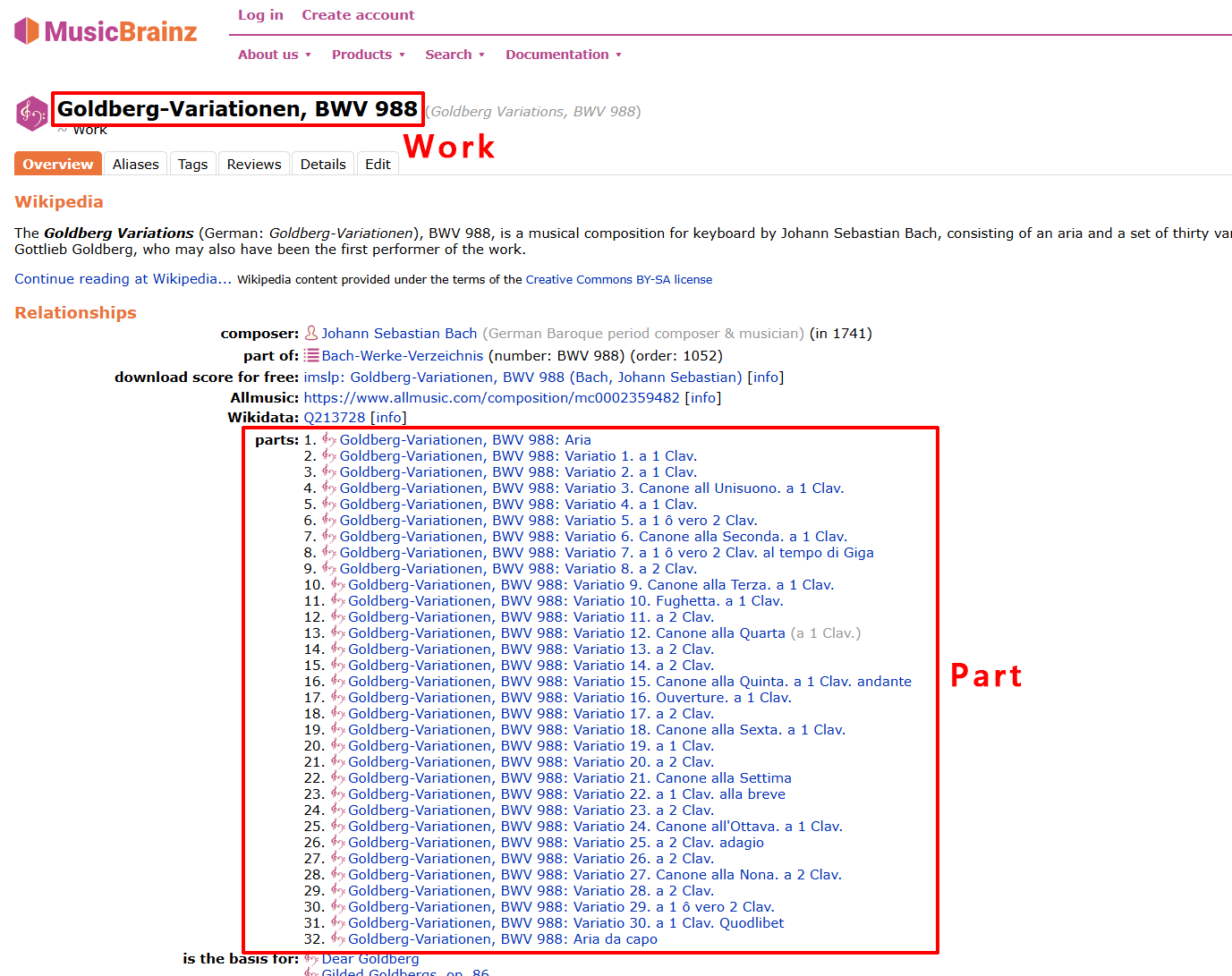

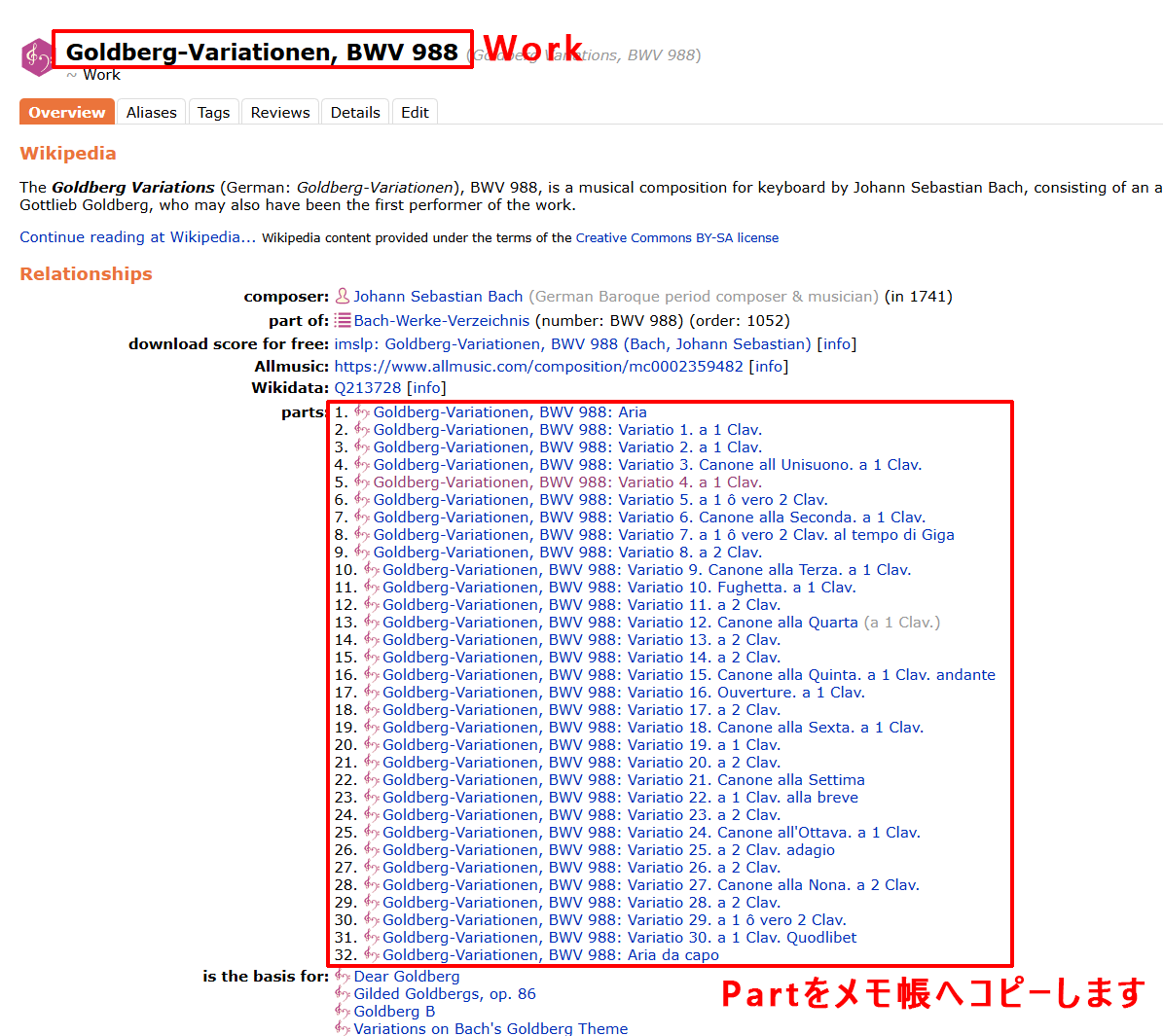

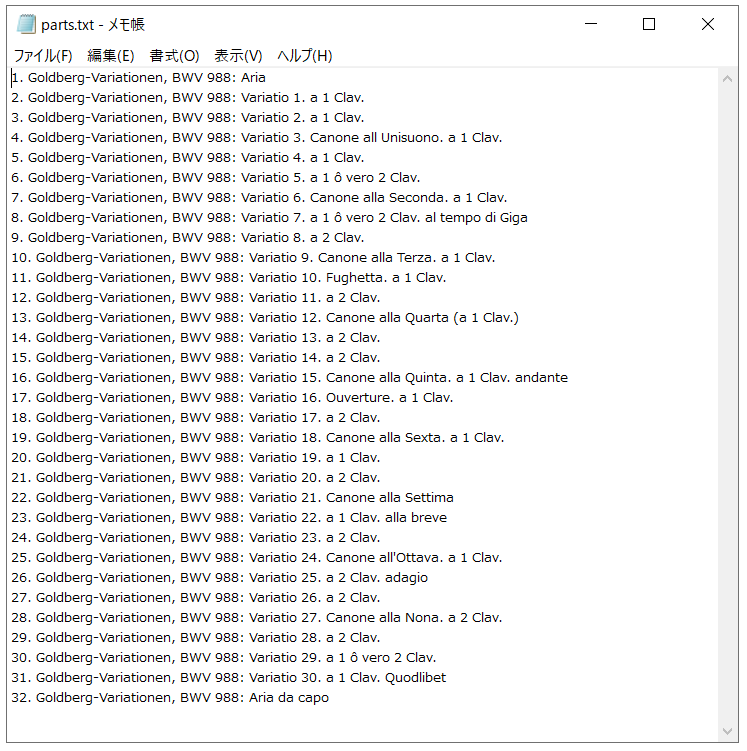

- MusicBrainzで

PARTリストをコピー

WebブラウザでMusicBrainzのサイトにアクセスし、目的の作品(例:Goldberg Variations)を検索します。作品ページの「Parts」セクションにある楽章リストを、すべて選択してコピーします。

- テキストファイルを作成

コピーした楽章リストを、メモ帳などのテキストエディタに貼り付け、PCのわかりやすい場所にparts.txtのような名前で保存します。

名前は任意で構いません。

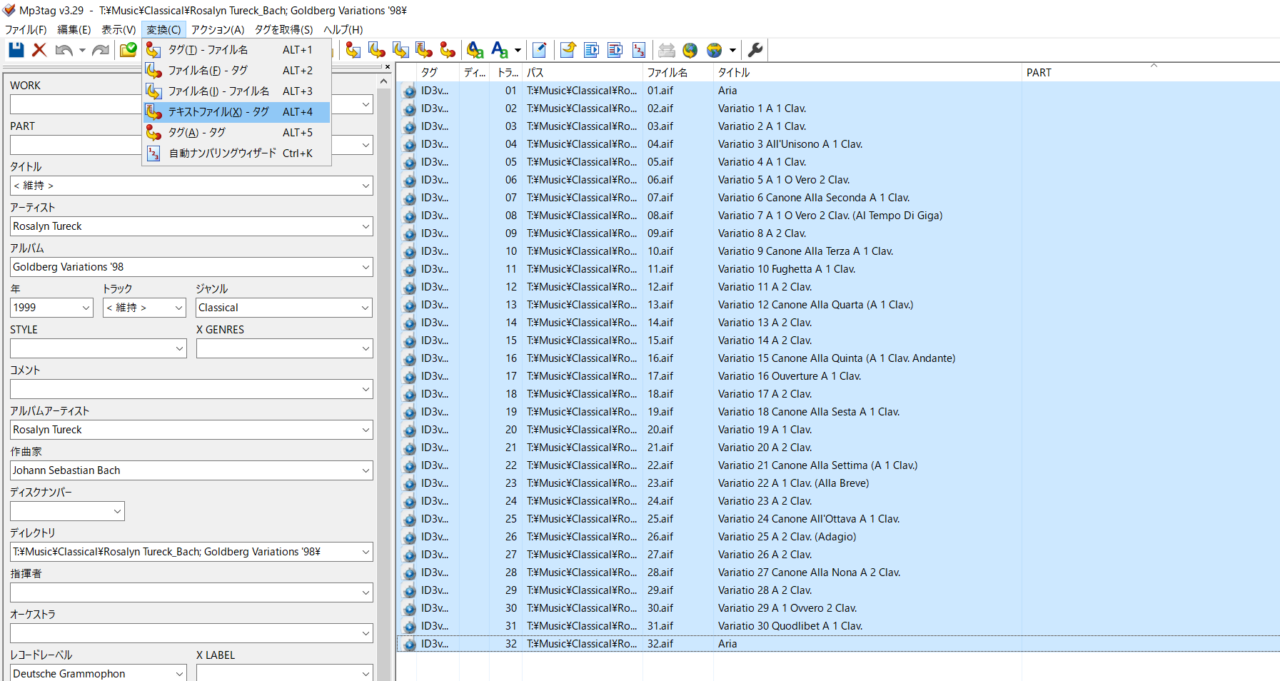

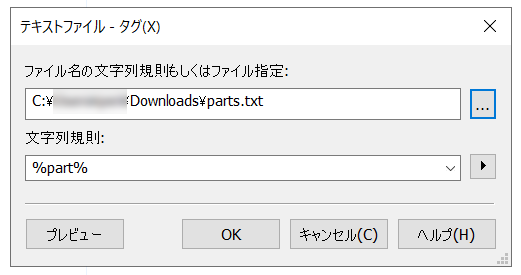

- Mp3tagでテキストファイルを読み込む

- Mp3tagで、

PARTタグを入力したい全トラックを、正しい順番で選択します。 - メニューバーの「変換」→「テキストファイル - タグ」を選択します。

- ダイアログが開いたら、ファイル名に先ほど作成した

parts.txtを指定します。 - フォーマット文字列の欄に、

%part%とだけ入力し、「OK」をクリックします。

- Mp3tagで、

これで一括入力ができます。

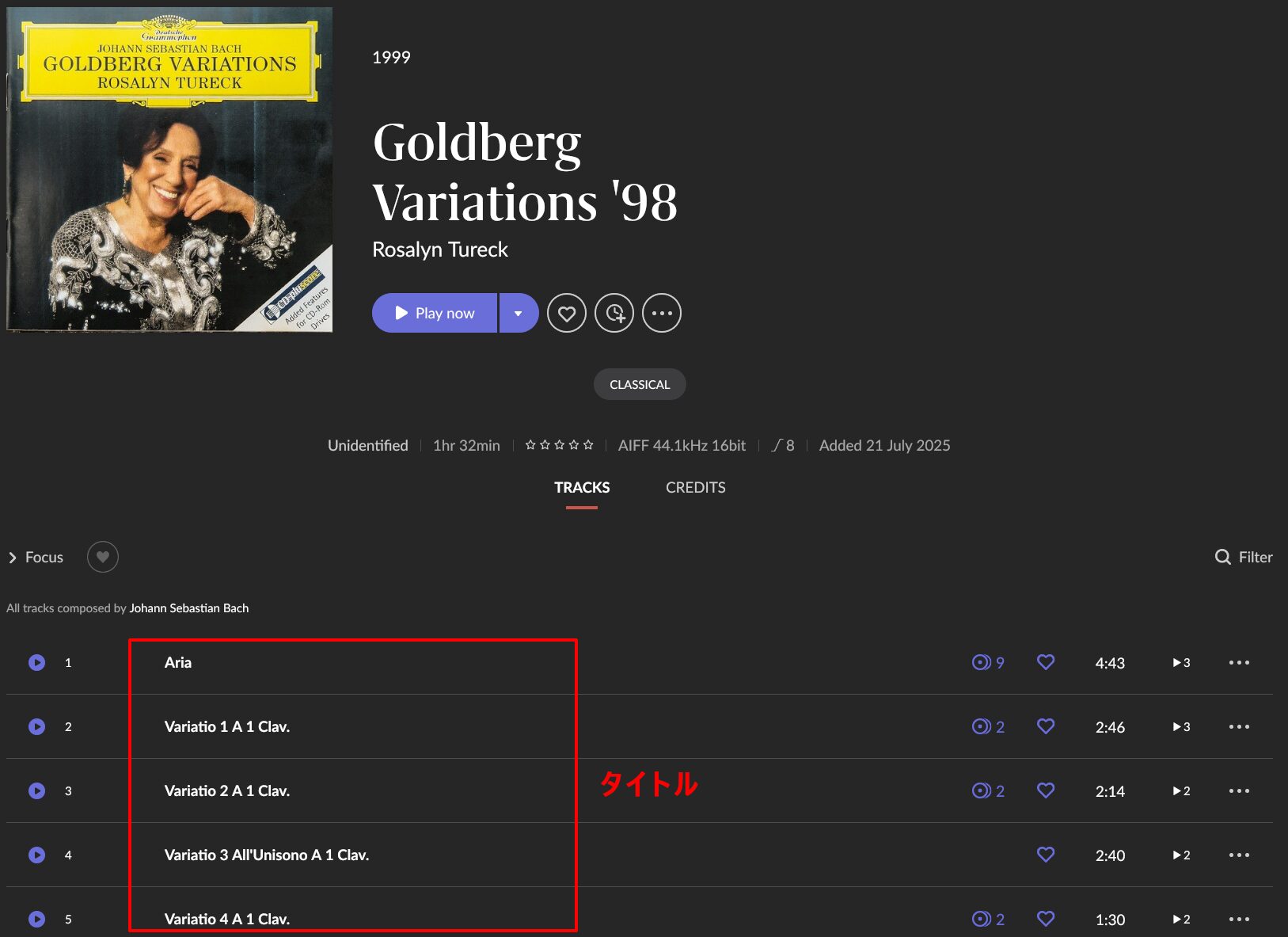

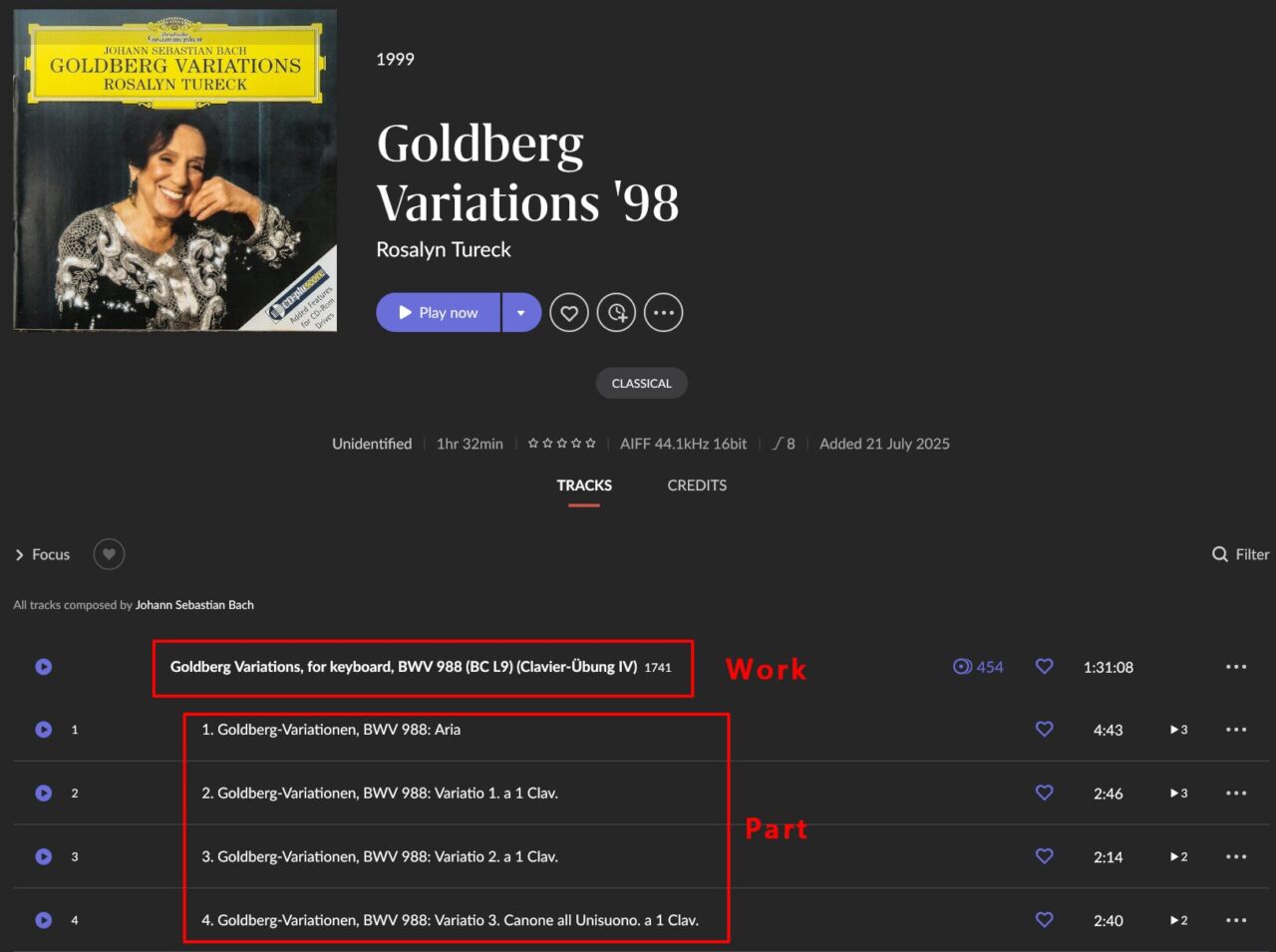

Work/Partタグなしの時

Partタグありの時

さらに一歩先へ ー 上級者のためのQ&A

ブルックナーの交響曲で、同じ曲なのに「ハース版」や「ノヴァーク版」など、複数のバージョンがあります。これらはWORKタグで区別すべきですか?

これは、クラシック音楽のタグ付けにおける最上級のテーマの一つです。結論から言うと、WORKタグは同一にしつつ、VERSIONタグを使って「稿(バージョン)」の違いを明記するのが、スマートな解決策です。

WORKタグは統一する

ハース版もノヴァーク版も、元は同じ「ブルックナー: 交響曲第8番」です。したがって、WORKタグはMusicBrainzの正式名称Symphony No. 8 in C minor, WAB 108に統一します。これにより、Roonはこれらを同じ作品としてグルーピングしてくれます。VERSIONタグで違いを明記する

次に、VERSIONというタグフィールドを追加し(なければカスタマイズで作成)、そこに版の情報を入力します。- ハース版のアルバムには →

VERSIONタグに1890 version; ed. Haasノヴァーク版のアルバムには →VERSIONタグに1890 version; ed. Nowak

このようにすることで、Roonのアルバムページで、アルバムタイトルの横にカッコ書きで版の情報が表示され、一目で違いを識別できるようになります。WORKで大きな括りを作り、VERSIONで細かな違いを表現する。これが、稿違いを美しく表示するためのコツです。- ハース版のアルバムには →

作品名やオーケストラ名などをタグ付けする際、言語の表記で悩みます。例えば「ベルリン・フィル」は英語とドイツ語、どちらで入力すべきでしょうか?

これは、クラシック音楽のタグ付けで誰もが直面する、非常に重要で悩ましい問題です。私の推奨する方針は「タグの種類によって、基準とする言語を使い分ける」というものです。

- 作品名 (

WORKタグ) → 英語表記に統一する

これは、Roonが照合するMusicBrainzのデータベースで、多くのクラシック作品の「正式名称(Canonical Name)」が英語で登録されているためです。

Roonが理解できる「合言葉」に確実に合わせるため、WORKタグは原則としてMusicBrainzに記載の英語表記に揃えるのが最も安全です。 - 演奏者名(楽団名など) → 現地の言語(公式名称)を優先する

こちらは逆に、現地の言語での公式名称を優先することをお勧めします。例えば、「ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」であれば、英語のBerlin Philharmonicではなく、ドイツ語のBerliner Philharmonikerを入力します。MusicBrainzでは、これが彼らの「正式名称」として登録されており、Roonもこの名称を最も正確に認識します。Wiener Philharmoniker(ウィーン・フィル)なども同様です。

まとめると、作品名は「英語」、演奏者名は「現地語」と覚えておくと、多くの場面で迷いがなくなります。

Dvořákの「ř」のような特殊な文字や、Rachmaninoff/Rachmaninovのような表記揺れは、どのように扱うのが正解ですか?文字化けも心配です。

誰しも悩む問題です。

これも「MusicBrainzをものさしにする」という原則に従うことで、シンプルに解決できます。

- Dvořákの「ř」のような特殊文字

MusicBrainzでは、このようなダイアクリティカルマーク(補助記号)付きの文字が正式名称として登録されています。これをそのままコピー&ペーストしてCOMPOSERタグに使用するのが正解です。Dvorakのように単純なアルファベットに置き換えてしまうと、Roonが別人として認識してしまうリスクがあります。 - Rachmaninoffの表記揺れ

「Rachmaninov」「Rakhmaninov」など、様々なラテン文字転写が存在する作曲家も同様です。この場合も、MusicBrainzで採用されている最も一般的な表記(通常はSergei Rachmaninoff)に統一するのがベストです。

MusicBrainzはこれらの別名をエイリアス(別名)として内部で保持しているため、正式名称でタグ付けしておけば、Roonもそれらの情報を参照して賢く検索結果に反映してくれます。

迷ったら、とにかくMusicBrainzの表記を正とする。このルールを徹底することが、最も確実な方法です。

(補足)Roon以外のソフトでの文字化けリスクについて

ご指摘の通り、Dvořákのような非英語文字をファイルタグに使用することには、Roon以外の再生環境(一部のカーオーディオやポータブルプレーヤー、古いソフトなど)で文字化け(表示が乱れる現象)が発生するリスクが確かに存在します。これは、それらの機器がUTF-8という現代的な文字コードに対応していない場合があるためです。

ここで、どちらを優先するかの判断が必要になります。

- Roonでの完璧な体験を最優先する場合

この記事の目的に沿い、特殊文字をそのまま使用することを推奨します。これによりRoonの識別精度が最大化されます。 - 様々な機器での互換性を重視する場合

Dvorakのように、基本的なアルファベットのみで構成される「安全な」表記を使うという選択肢もあります。ただしこの場合、Roonでの識別精度が僅かに落ちる可能性を許容する必要があります。

ご自身の再生環境全体を考慮して、最終的に判断するのが賢明です。

Discogsから取得した元のTITLEタグと、今回新しく入力したPARTタグ、両方に情報が入っている場合、Roonはどちらの表記を優先して表示しますか?

結論から言うと、Roonは、作品がWORKタグによって多楽章作品として認識された場合、PARTタグの表記を優先して表示します。

Discogsから取得した元のTITLEタグが多少不格好でも、WORKとPARTタグさえ正確に入力しておけば、Roonは常に美しく整理された表示をしてくれます。TITLEタグの細かな修正に、神経質になる必要はありません。

まとめ ライブラリは、あなたと共に成長する「生きた資産」へ

WORK/PARTタグの整備は、単なるデータ整理ではありません。それは、あなたの音楽に対する知識と愛情を、ライブラリという形あるものに注ぎ込む行為です。

完璧に整理されたライブラリは、あなたと音楽との関係性を再定義する、新しい「発見の装置」となります。タグ付けは、過去の音楽を整理する作業であると同時に、未来のまだ見ぬ音楽体験への、最も確実な投資です。

この記事が、あなたの素晴らしいクラシック音楽ライフの一助となれば、幸いです。

この記事で解説した内容は、Roonの奥深い世界のほんの一部です。Roonの基本設定から、その真価を引き出す応用テクニックまで、すべてを網羅した完全ガイドを用意しました。ぜひ、あなたのRoonライブラリを充実させるためにお役立てください。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント