オリジナル盤レコード。

それはコレクターとオーディオファイルを魅了し続ける、特別な響きを持つ言葉です。しかし、その世界は奥深く、知識なくして価値を見極めるのは困難です。

高価なレコードを購入して「オリジナルではなかった」と後悔したり、価値ある盤を安価に手放してしまったり。そんな失敗は誰しも避けたいでしょう。

この記事を最後まで読めば、あなたもクラシックレコードの価値を判断する確かな目が養われます。中古レコード店に眠る「宝物」を見つけ出す力を、ここで身につけてください。

「オリジナル盤」と「初版」の定義

まず、この記事における「オリジナル盤」と「初版」の定義を明確にします。 基本的に、この2つの言葉はほぼ同じ意味で使われます。

厳密には「ある作品が、世界で初めてレコードとして発売された際に製造されたプレス」が、真のオリジナル盤(初版)です。

国ごとに存在する「オリジナル盤」

ここで重要になるのが、レコードは国ごとにプレスされている、という点です。

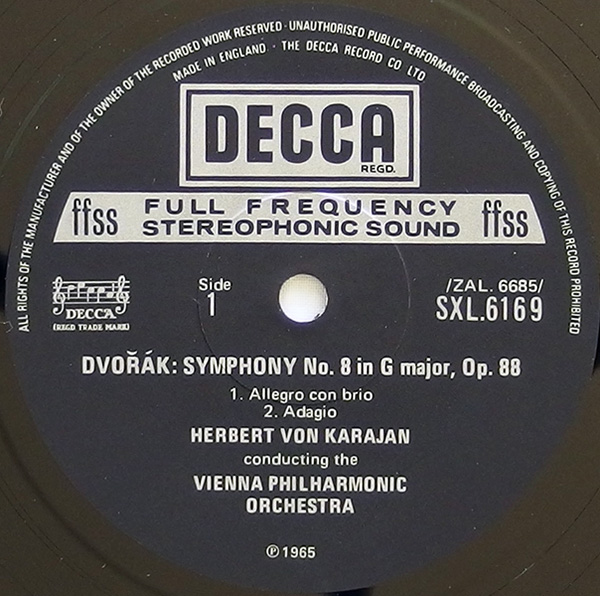

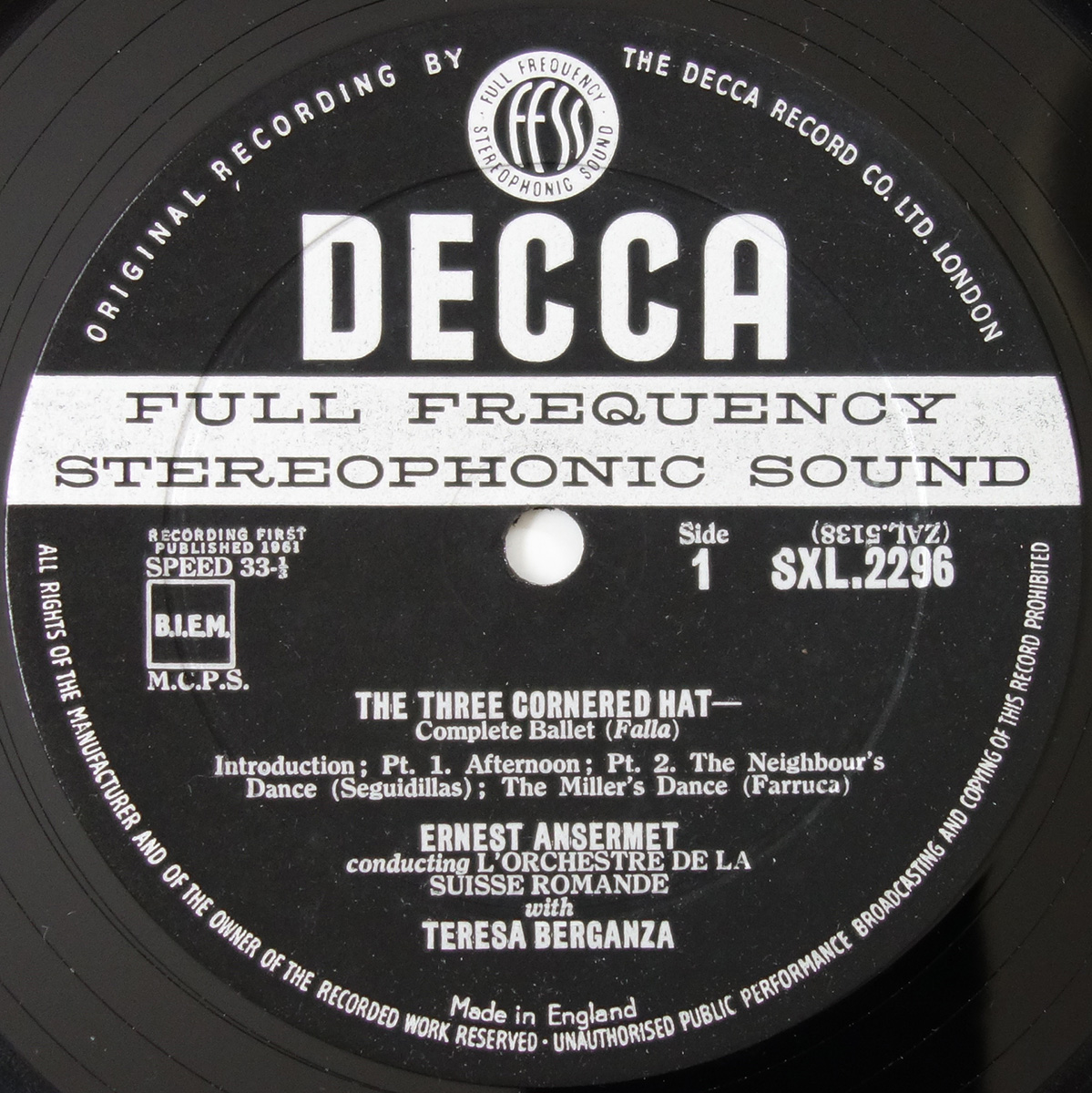

例えば、英国DeccaのSXL2001というレコードを例に考えてみましょう。 この場合、DECCAの本国である英国でプレスされた「ED1」ラベルのものが、最も価値の高い「オリジナル盤の初版」となります。

では、同じSXL2001のフランスDecca盤はどうでしょうか。フランスで最初にプレスされたものであれば、それは「フランス盤としての初版」ではありますが、世界的な市場価値で言えば、本国盤の2ndプレス以下に扱われる事が多いです。

このように、英Deccaであれば英国盤、米COLUMBIAであれば米国盤というように、そのレーベルの本国で最初にプレスされたものが、コレクターが追い求める「オリジナル盤」の中心です。

知っておくべき例外

ただし、この原則にはいくつかの例外も存在します。

- 国限定の録音

作品によっては、フランスDeccaにしか存在しない録音など、特定の国でしかリリースされなかったオリジナル盤もあります。 - ステレオ盤の初出が再発シリーズ

モノラル時代に録音された作品で、ステレオ盤が後年の再発シリーズで初めてリリースされた、というケースもあります。

これらのオリジナル盤は、王道の人気シリーズよりも比較的安価に入手できることが多く、狙い目と言えます。

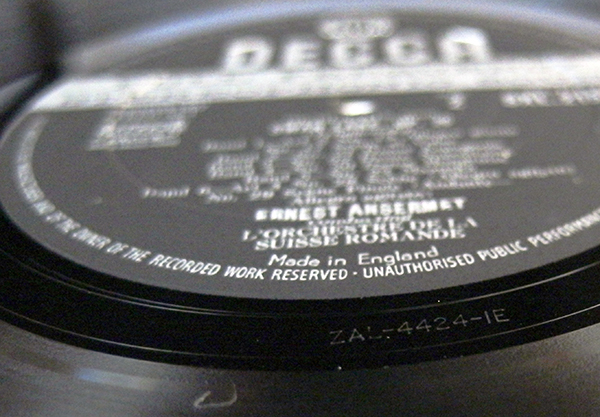

最終的な決め手「マトリクス番号」

オリジナル盤かどうかをラベルで判断した上で、それが「どれだけ初期にプレスされたか」を示す最終的な決め手が、盤の内周部に刻まれた「マトリクス番号」です。

特に、RCAやMercuryのように、長期間にわたってラベルデザインのバリエーションがほとんどないレーベルでは、このマトリクス番号がより重要な指標となります。

レコード盤のラベルと溝の間の、何も録音されていない部分(デッドワックス)を見てください。 そこに、英数字が手彫り、あるいは刻印されています。ここには、どのマスターから作られたか、何番目の金型(スタンパー)でプレスされたか、といった情報が記載されています。

ラベルがオリジナルデザインでも、このマトリクス番号が若ければ若いほど(例 -1E, -1W)、より価値の高い初期プレスと判断できます。ただし、マトリクス番号は必ずしも1/1から始まるわけではなく、2/2から始まるようなものもあります。

また、マトリクス末尾のアルファベットは、カッティングを担当したエンジニアのイニシャルが使われていることもあります。

なぜオリジナル盤にこだわるのか

では、なぜそこまでしてオリジナル盤、そして初期のプレスにこだわるのでしょうか。理由は大きく3つです。

1. 音の鮮度

レコードは、マスターテープから作られた「ラッカー盤」を元にプレスされます。

このプレスの金型を「スタンパー」と呼びますが、当然ながら初期のスタンパーほど摩耗が少なく、マスターテープに刻まれた情報を忠実にレコード盤へ写し取ります。これが、オリジナル盤の音が鮮烈で生々しい最大の理由です。

2. 歴史と意図の尊重

オリジナル盤は、その時代のカッティング技術、プレス技術の結晶です。アーティストやエンジニアがスタジオで聴き、承認した「本来の音」がそこにあります。後年のリマスター盤も素晴らしいですが、制作者の意図が最も純粋な形で記録されたオリジナル盤に触れることに、大きな価値があります。

3. 揺るぎない資産価値

優れた演奏のオリジナル盤は、単なる音楽メディアではなく、文化遺産としての側面も持ちます。希少性と普遍的な需要から、その価値は時代を経ても色褪せません。

基本的に、どんなに素晴らしい再発盤が出たとしても、オリジナル盤の市場価値は暴落することはありません。

コラム「プロモ盤(白ラベル)は音が良いのか」

オリジナル盤とは少し異なりますが、しばしば話題になるのがラジオ局などへプロモーション用に配布された「プロモ盤」です。これらは通常プレスより製造が早く、音が良いと言われることがあります。その真偽や魅力については、こちらの記事で詳しく解説しています。

鑑定の補助的ポイント

オリジナルかどうかの最終判断は、あくまでレコード盤そのもので行います。

ジャケットは入れ替えられている可能性もあるため、補助的な情報として捉えるのが鉄則です。 その上で、盤面やジャケットから年代を推測するための、ポイントをいくつか解説します。

1. ラベル中央の「溝」の有無

レコードラベルの外周部、ちょうど溝が始まるあたりに、わずかな段差やくぼみがある盤があります。これが通称「溝(Groove Guard)」です。これは古い時代のプレスに見られる特徴で、年代を大まかに判断する分かりやすい指標の一つです。

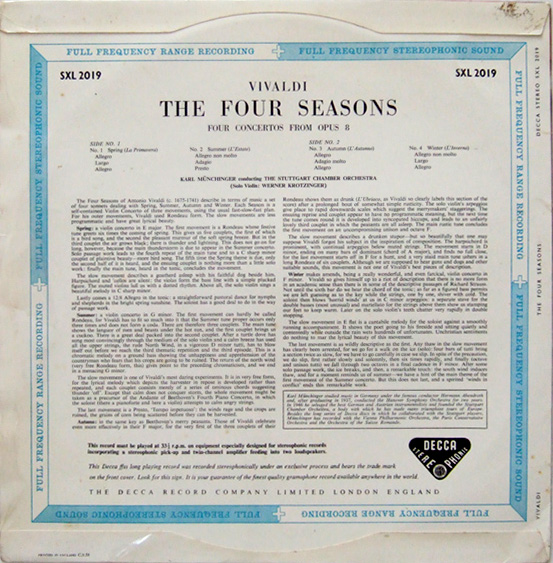

2. ジャケットの仕様

ジャケットはあくまで補助的な情報ですが、盤と年代が一致しているかを確認する上で役立ちます。特に英国盤でよく見られるのが、ジャケットの裏側でレコードの取り出し口の縁が内側に折り返されている「フリップバック(折り返し)」仕様です。これも古い時代のジャケットに見られる特徴です。

【国別】主要レーベル・オリジナル盤の見分け方

鑑定の基本を踏まえた上で、ここからは国別・レーベル別の特徴を見ていきましょう。より詳細なラベルの変遷や多数の写真は、各ページでご確認ください。

英国盤の見分け方「Decca, EMI, Columbia」

英国盤はオリジナル盤鑑定の王道です。特にDeccaは初期SXL2000番台はすべてED1が存在するので、覚えやすいです。ある程度型番の数字で、年代と、初版のラベルの想像がつきやすいです。

多くのコレクターを悩ませる、EMIのラベルについても解説しています。

また、EMIレーベルの成り立ちや、コロムビアとHMVの関係性については、こちらの記事で解説しています。

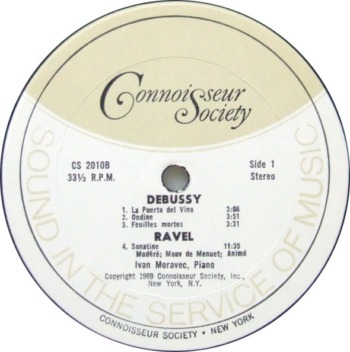

米国盤の見分け方「米LONDON Decca, COLUMBIA, RCA, Mercury, Connoisseur Society」

オーディオファイルに人気の高い、RCAやMercuryをはじめ、よりマニアライクなConnoisseur Societyをふくめた、米国レーベルを紹介しています。

ほこりっぽい気候なのか、モノを大切に扱わない国民性なのか、ヨーロッパのレコードと比べて、米国プレスは程度がよいものが少ないです。

ドイツ・グラモフォン(DG) の見分け方

カラヤンをはじめ、数々の巨匠の名演が記録されたドイツ・グラモフォン(DG)。そのオリジナル盤を、ラベルのデザインで簡単に見分ける方法を以下のページで詳しく解説しています。「チューリップ」や「青2線」といった、年代ごとの特徴が分かります。

東独エテルナの見分け方

独自の美学を貫く東独エテルナ。コレクターの間で「Vステ」と呼ばれる貴重な最初期のステレオ盤から、時代ごとのラベルの変遷まで、その見分け方を詳しく解説します。

実はDeccaやEMIと比べても、より多くのカタログ数をほこります。

一部の人気作品をのぞき、オリジナルでも比較的安価に入手できる作品が多いのも魅力の1つ。ジャケットのアートワークもふくめて大好きなレーベルです。

ポーランドMuzaの見分け方

東欧の隠れた名盤を多く産出したMUZA。西側とは異なる発展を遂げたラベルデザインの変遷から、おおよそのプレス時期を判断する方法を解説します。未知の演奏家に出会う喜びも、このレーベルの魅力です。

クラシック以外の、ジャズやポピュラー系も多く残しています。

実践編 ー デュプレのエルガーを例に、オリジナル盤を探してみる

では、ここまでの知識を使って、具体的なレコードのオリジナル盤を探すプロセスをシミュレーションしてみます。題材は、説明不要の名盤、ジャクリーヌ・デュ・プレの「エルガー:チェロ協奏曲」です。

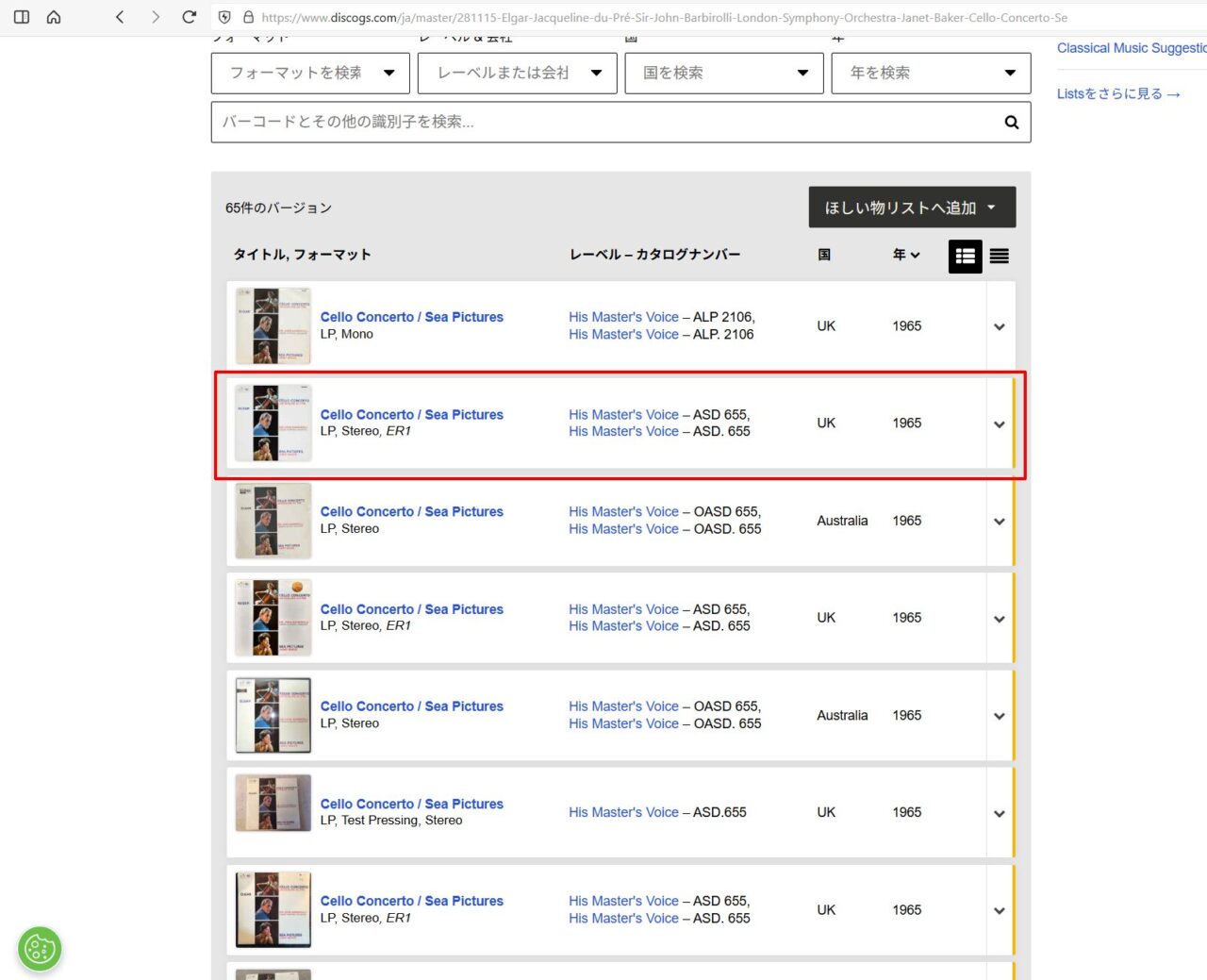

まず、世界最大の音楽データベースサイト「Discogs」で、この作品を検索します。膨大なディスコグラフィーの中から、該当する作品をクリックします。 Discogsの素晴らしい点は、同一作品のバージョンが、基本的に発売年順に並んでいることです。つまり、リストの上の方にあるものほど古く、オリジナル盤である可能性が高いと言えます。

リストの上位を見ると、レーベルがHMVであることが分かります。HMVは英国のレーベルなので、このレコードは英国盤がオリジナルであると強く推測できます。

次に規格番号に注目します。HMVでは、頭に「ALP」が付くものはモノラル、「ASD」が付くものはステレオ盤です。今回のステレオ録音のオリジナル盤を探すなら、ASD 655 がターゲットになります。

該当作品のページにいき、画像を確認します。Discogsの場合、ジャケット写真に加えて、レコード盤中央のラベル部分の写真が掲載されています。 ここで確認できるのは、犬(ニッパー)のマークが切手のように四角く囲まれ、その周りが半円(セミサークル)で縁取られた、通称「セミサークル」ラベルです。

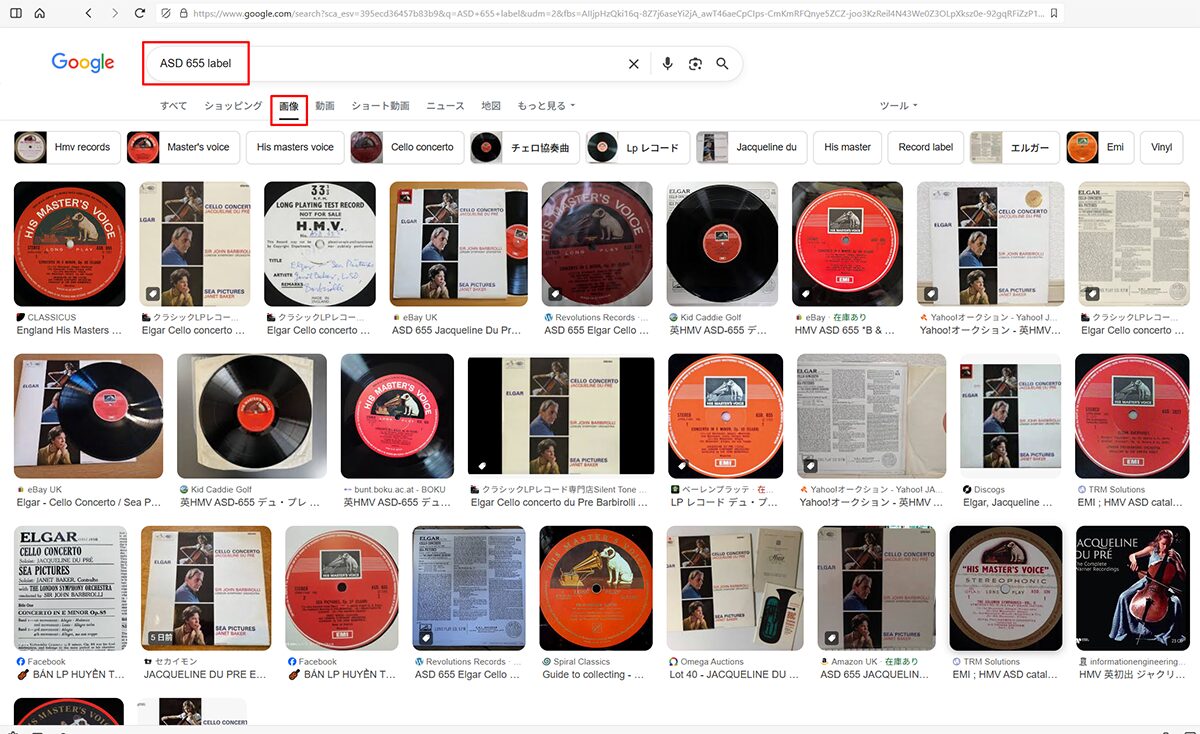

本当にセミサークルラベルが最初のものか、念のため裏付けを取ります。 Googleの画像検索で「ASD 655 label」と検索し、ラベルの画像を複数確認します。もし、セミサークルよりも古いとされるデザイン(ゴールドニッパー)が存在すれば、そちらがオリジナルである可能性が出てきます。

しかし、検索結果を見てもゴールドニッパーのASD 655は見つかりません。これにより、「セミサークル」がオリジナルであるという確信が持てます。

以上の調査から、デュプレのエルガーのオリジナル盤は、

- レーベル: 英HMV

- 規格番号: ASD 655

- ラベル: セミサークル であると、高い精度で特定できました。

これにより、そのレコードが初版かどうかを確認することができます。

まとめ

オリジナル盤の鑑定は、

まず①「規格番号とラベルデザイン」でオリジナル期のレコードかを確認し、次に②「マトリクス番号」でどれだけ初期のプレスかを特定する、という手順が最も確実です。ジャケットは、その判断を補強する情報として活用します。

まずはお手持ちのレコードを一枚、手に取ってみてください。そして盤の内周部やラベルのデザインをじっくりと眺めてみましょう。そこには、そのレコードが歩んできた歴史そのものが、静かに刻まれているはずです。

Roon

Roon SACD

SACD