この記事は、オリジナル盤鑑定の全体像を解説した【完全ガイド】クラシックレコード・オリジナル盤の見分け方の一部です。

クラシック音楽の最も権威あるレーベルの一つ、ドイツ・グラモフォン。

この記事では、その膨大なカタログの中から、ステレオ録音の「オリジナル盤」をラベルのデザインで簡単に見分ける方法を、時系列に沿って解説します。

DGステレオ盤・5つの製造時期

ドイツ・グラモフォンのステレオ盤は、1958年から1972年までの黄金期に、大きく分けて5つの時期で特徴が異なります。それぞれの時代のレコードとジャケットの特徴を、「規格番号」「ラベル」「ジャケット」の順で見ていきましょう。

第1期 ー 1958年頃(実験的ステレオ)

DGが初めてステレオ盤を世に出した、非常に希少な時期です。

私は1枚も所有していませんので画像は引用しています。

規格番号SLPEM 136 000番台が中心です。マトリクスには、通常の規格番号の他に「LAB」という接頭辞を持つ番号が刻印されており、実験的なプレスであったことが分かります。

ラベル

デザインは、後の時代まで続くチューリップ・ラベルで、著作権表示は「ALLE HERSTELLER」です。

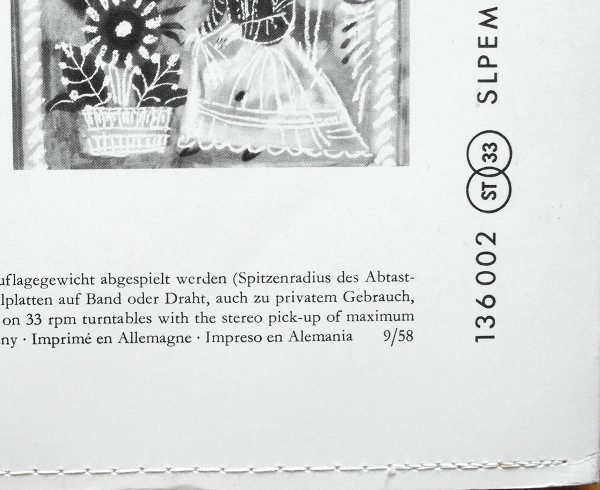

ジャケット

内袋が縫い付けられた(stitched)豪華な仕様が特徴です。裏面には「9/58」のように印刷年月日が記載されています。

第2期 ー 1959年〜1960年頃(赤ステッカーの時代)

ステレオ盤が本格的に市場に出始めた時期です。

規格番号SLPM 138 000番台が登場します。マトリクスから「LAB」番号がなくなり、規格番号のみになりますが、まだタイプライターで打ったような、少しずれた(misaligned)書体が見られます。

ラベル

第1期と同様、「ALLE HERSTELLER」表記のチューリップ・ラベルです。

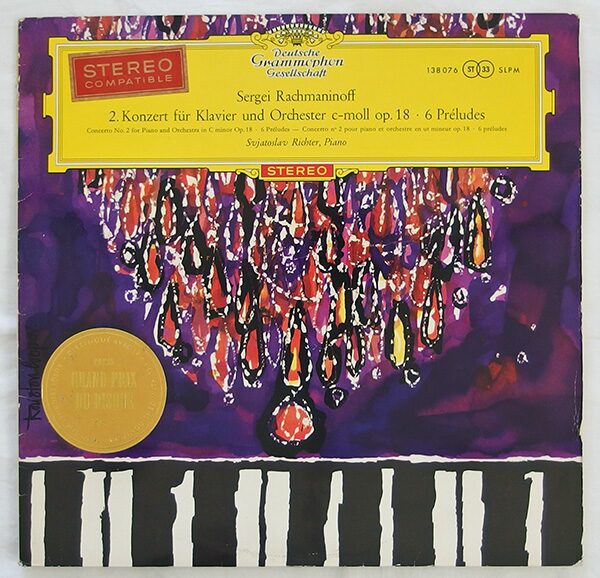

ジャケット

ジャケットに大きな赤い「STEREO COMPATIBLE」のステッカーが貼られているのが最大の特徴です。

第3期 ー 1960年〜1966年頃(赤ステ・スリーブの時代)

多くのコレクターが追い求める、いわゆる「赤ステ」の全盛期です。

規格番号SLPM 138 000番台、139 000番台が中心です。マトリクスの書体も、整った通常の刻印になります。

ラベル

著作権表示が「ALLE HERSTELLER」のチューリップ・ラベルです。

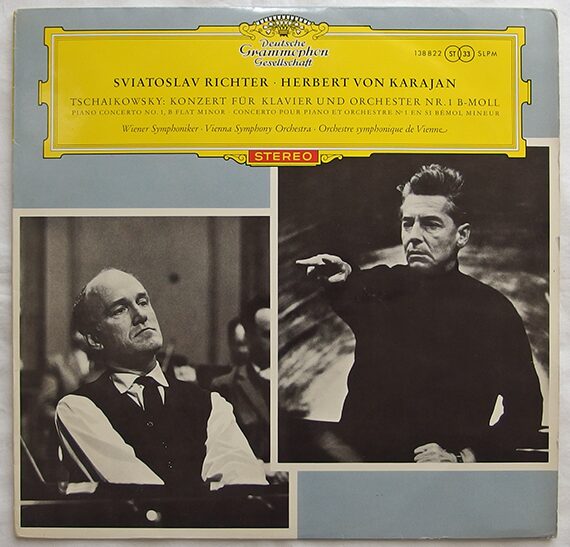

ジャケット

ステッカーではなく、ジャケットのデザインの一部として、赤い四角の中に「STEREO」と印刷されています。裏面の印刷年月日は、1966年の4月頃まで続きます。

第4期 ー 1966年〜1969年頃(MADE IN GERMANYラベル)

モノラル盤の製造が終了し、ステレオ盤が大量に生産された時期です。

規格番号SLPM 139 000番台が中心です。

ラベル

チューリップのデザインはそのままに、ラベル外周の著作権表示が、英語表記の「MADE IN GERMANY」から始まります。

ジャケット

1965年頃から、「赤ステ」が黄色の背景に太字で「STEREO」と書かれたデザインに変わります。

第5期 ー 1969年頃から(ブルー・ライン・ラベル)

チューリップのデザインが終わりを告げ、DG黄金期の最後を飾る時期です。

規格番号139 000番台の終わり頃から、新しい2530番台が登場します。

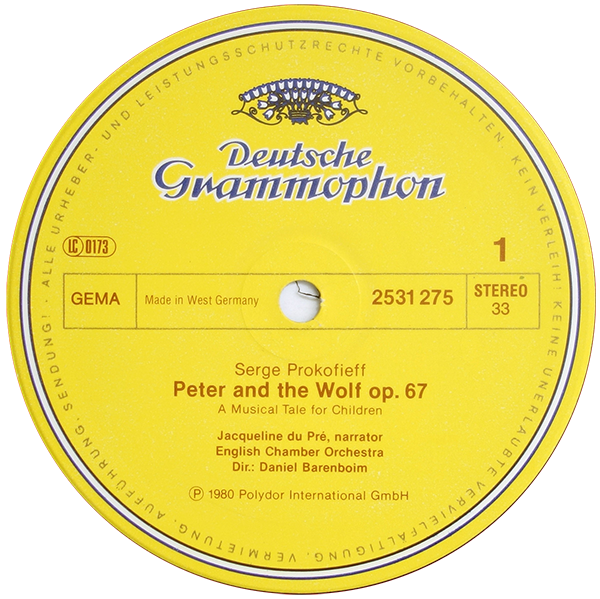

ラベル

縁取りがチューリップではなく青と白の2本線に変わり、著作権表示はドイツ語の「URHEBER-」から始まる表記に戻ります。このブルー・ライン・ラベルは、規格番号によってアスタリスクの有無の判断基準が異なります。

過渡期のブルー・ライン(139...番台)

ごく初期にのみ見られる、古い139番台の規格番号と、新しいブルー・ライン・ラベルが組み合わさった過渡期のプレスです。このラベルは、6時位置にアスタリスク(*)がありません。

通常のブルー・ライン(25xx...番台)

規格番号が完全に新しい25xx番台に移行した後の、通常のブルー・ライン・ラベルです。こちらでは初期はアスタリスクがあり、後期がなしです。

ジャケット

社名表記がDG「Deutsche Grammophon Gesellschaft」からDG「Deutsche Grammophon」に短縮されます。

DGレコードの魅力とその先へ

ここまでDGオリジナル盤の具体的な鑑定方法を解説してきましたが、最後に、DGというレーベルが持つ魅力の本質と、オリジナル盤以外の楽しみ方についても触れておきます。

DGサウンドの本質 ー 音楽性を最優先した録音哲学

DeccaやMERCURYといったレーベルが、しばしば「オーディオファイル向けの高音質」として語られるのに対し、DGの録音は少し趣が異なります。

DGの魅力の軸は、あくまでカラヤンやフルトヴェングラーといった巨匠たちの「音楽性」そのものにあります。もちろん、中には優秀な録音も数多く存在しますが、DGのレコードを評価する際は、単なる音質の良し悪しだけでなく、その歴史的な演奏価値を重視すべきでしょう。

現代に蘇るアナログ「The Original Source」シリーズ

近年、DGが力を入れているのが、100%ピュアなアナログ技術を駆使した復刻シリーズ「The Original Source」です。これは、主に1970年代のオリジナル4トラック1/2インチ・マスターテープから、現代の最先端技術を用いてダイレクトにミキシング&カッティングを行うものです。

4トラック録音時代という限定はありますが、そのサウンドは圧巻の一言です。マスターテープに、より忠実になったことで、私の主観では、オリジナル盤よりも音質的に優れた作品が多いと感じています。オリジナル盤とはまた違った、現代だからこそ実現できた最高のサウンドを体験できます。

参考:DGのピュア・アナログLP!「オリジナル・ソース・シリーズ」 - TOWER RECORDS ONLINE

デジタルで楽しむDGの名演SACD

この記事ではDGのアナログ時代のオリジナル盤を紹介しましたが、デジタル録音時代に生まれた高音質なSACDにも、聴くべき名盤が数多く存在します。

以下の記事では、ドイツ・グラモフォンがリリースしたSACDの中から、特におすすめの名盤を紹介しています。

ドイツ・グラモフォンという一つのレーベルを深く知ることで、オリジナル盤鑑定の面白さを感じていただけたのではないでしょうか。以下の完全ガイドでは、DECCAやEMIなど、他のレーベルにも共通する鑑定の基本原則を網羅的に解説しています。

クラシックレコードのオリジナル盤が持つ魅力と、簡単な見分け方をまとめました。ぜひ、あなたのコレクション鑑定にご活用ください。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント