10MHzマスタークロックは、なぜデジタルオーディオの音質を向上させるのでしょうか。その効果の背景には、時間軸の揺らぎである「ジッター」や、クロック信号の純度を示す「位相ノイズ」といった、極めて繊細な技術的要因が関わっています。

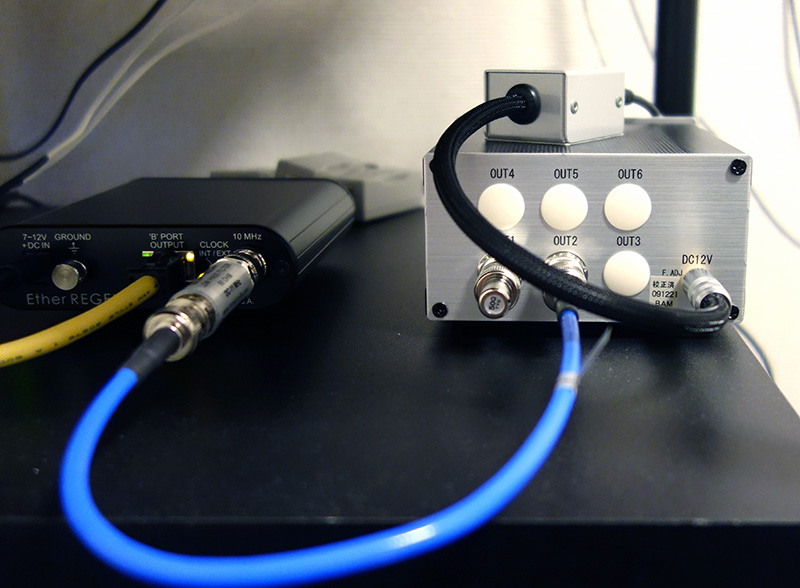

この記事では、ネットワークスイッチ「UpTone Audio EtherREGEN」の設計者の一人でもあるJohn Swenson氏が公開した論文を主な参考文献とし、マスタークロックの動作原理を深く、そして体系的に解説します。

なお、この記事は動作原理の解説に特化しています。具体的な製品の選び方やおすすめモデルについては、以下の記事をご参照ください。

音質劣化の根本原因 ー 「ジッター」と「位相ノイズ」

専門的な話に入る前に、クロックが解決しようとしている根本問題「ジッター」と「位相ノイズ」を分かりやすく定義します。

ジッターとは何か? ー 時間軸の「揺らぎ」

デジタル信号における「時間軸の揺らぎ」です。デジタルデータは、クロックが刻む正確なタイミングで処理されることで、元のアナログ波形に復元されます。このクロックのタイミングが揺らいでしまうと、データの処理タイミングもズレてしまい、音の輪郭が滲んだり、音場が混濁する原因となります。

位相ノイズとは何か? ー クロック信号の「純度」

ジッターを周波数領域で見たものであり、クロック信号の純度を示す重要な指標です。理想的なクロック信号は一本の非常にシャープな線ですが、実際にはその線の根本にはノイズによる「裾野」が広がっています。この裾野が小さいほど位相ノイズが低く、クロック信号が純粋であることを意味します。オーディオの音質に直接影響するのは、この位相ノイズの低さです。

ノイズ変換のメカニズム ー なぜクロックの「波形」が重要なのか

クロック信号におけるノイズは、主に2種類に分けられます。この2つのノイズの相互作用を理解することが、クロックの品質を理解する鍵となります。

振幅ノイズ(AM)と位相ノイズ(PM)

ノイズには、信号の大きさが変動する「振幅ノイズ(AM - Amplitude Modulation)」と、前述のタイミングが揺らぐ「位相ノイズ(PM - Phase Modulation)」があります。

一般的に私たちが「ノイズ」と聞いてイメージするテープヒスなどはAMノイズの一種です。デジタルオーディオで最も重要なのはPMノイズですが、AMノイズも無視できません。なぜなら、AMノイズがPMノイズに変換されてしまうことがあるからです。

AMノイズがPMノイズに変換されるメカニズム

DACなどの機器がクロック信号を受け取る際、内部の受信回路は信号の電圧がある一定の基準値(スレッショルド電圧)を超えたか下回ったかを判断して、デジタル的な「0」と「1」のタイミングを決定します。もしクロック信号にAMノイズ(振幅の揺らぎ)が乗っていると、本来のタイミングよりも早く、あるいは遅くスレッショルド電圧を横切ってしまいます。

この「スレッショルドを横切るタイミングのズレ」が、元々は振幅の揺らぎでしかなかったAMノイズが、時間軸の揺らぎであるPMノイズ(ジッター)に変換される瞬間です。この変換の度合いは、信号波形の「傾き(スロープ)」に大きく依存します。傾きが緩やかな信号ほど、わずかな振幅の揺らぎが大きな時間差を生んでしまうのです。

設計思想の対立 ー 正弦波 vs 矩形波

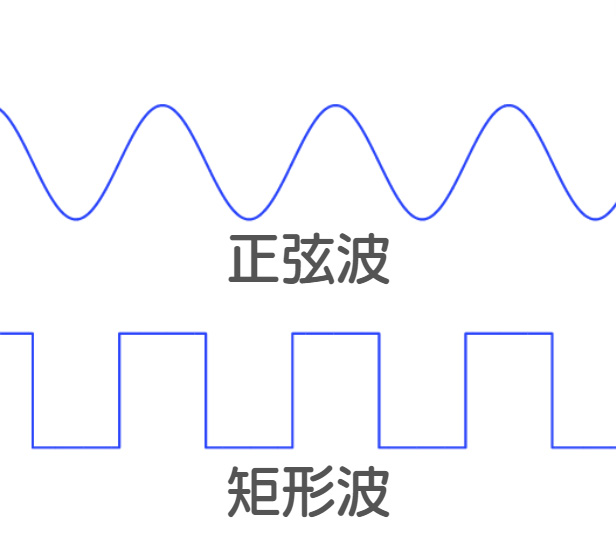

この「AMからPMへの変換」という現象が、正弦波と矩形波のどちらがクロック信号として有利か、という長年の議論の核心にあります。

正弦波(サイン波)クロックの特徴

- 長所

それ自体に含まれる高周波ノイズが少なく、波形がクリーンです。また、インピーダンスの不整合による波形歪みの影響をほとんど受けません。 - 短所

波形の傾きが緩やかであるため、受信回路でのAMノイズからPMノイズへの変換が起こりやすく、AMノイズに対して非常に敏感です。

矩形波(スクエア波)クロックの特徴

- 長所

信号の立ち上がり(傾き)が非常に急なため、受信回路でのAMからPMへの変換が起こりにくいという大きなメリットがあります。 - 短所

多くの高周波成分(高調波)によってあの角張った波形が作られているため、信号自体がノイズを含んでいると言えます。また、インピーダンスの不整合や、高周波を減衰させるケーブルに非常に弱く、波形が簡単に「なまって」しまい、長所が失われがちです。

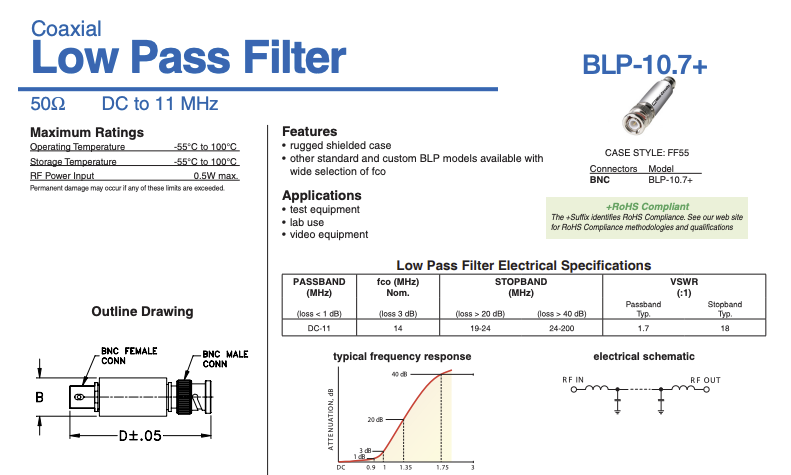

解決策として有効な「フィルター」の役割

正弦波クロックとフィルターの組み合わせが有効なのは、このためです。正弦波クロックの弱点は「AMノイズに敏感なこと」ですが、Mini-Circuits社製のBLP-10.7+のような優れたバンドパスフィルターをクロックの受け手側(DACなど)の直前に入れると、10MHz以外の帯域に含まれるAMノイズを根本的に除去できます。これにより、PMノイズへの変換を大幅に抑制し、非常にクリーンなクロック信号を生成できます。

伝送の重要性 ー インピーダンスとケーブル

クロック信号の品質は、伝送路であるケーブルや、その接続方法に大きく左右されます。特に矩形波クロックの性能を最大限に引き出すには、インピーダンスとケーブルの特性を正しく理解することが不可欠です。

なぜインピーダンス整合が重要なのか

インピーダンスの不整合は、ケーブル内で信号の反射を引き起こし、波形を歪ませます。この歪みは、結果的にジッター(PMノイズ)を増加させる原因となります。

- 矩形波は、インピーダンスの不整合によって波形が大きく歪みます。 このため、クロックの出力、ケーブル、受け手側の入力まで、インピーダンス(50Ωか75Ω)を厳密に合わせる必要があります。

- 正弦波は、インピーダンスの不整合による波形歪みの影響をほとんど受けません。

クロックケーブル選定の3つの要点

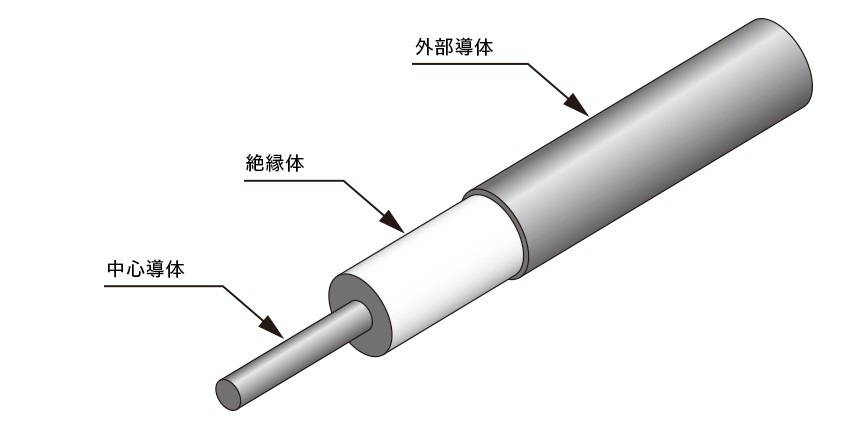

クロックケーブルの性能は、主に「インピーダンス」「シールド」「高周波特性(帯域制限)」の3つの要素で決まります。

インピーダンス(50Ω vs 75Ω)

オーディオ機器のクロック伝送では、50Ωと75Ωのどちらかが使われます。

どちらが優れているというわけではなく、機材間でマッチングが取れていることが最も重要です。

注意点として、市場には「75Ωケーブル」と表記されていながら、実際には50ΩのBNCコネクタが取り付けられている製品も多いため、確認が必要です。

シールド性能

ケーブルのシールドは、外部からのノイズ混入を防ぐ役割を持ちます。シールドの種類にはシングル、ダブル、セミリジッドなどがあり、一般的にシールド性能が高くなるほど価格も上昇します。

セミリジッドケーブルは、銅管の内部に導体を配置した構造で、100%のシールド効果を誇ります。 ただし、非常に硬く取り回しが難しいため、隣接する機器間の短い接続などに適しています。

高周波特性(帯域制限)

全ての同軸ケーブルは、周波数が高くなるにつれて信号が減衰する特性を持ちます。 10MHz自体での減衰量は非常に小さいですが、矩形波にとっては高周波特性が重要になります。

- なぜ重要か?

矩形波は、基本となる10MHzの周波数に、多数の**高周波成分(高調波)**が加わることで、あの角張った波形が作られています。 ケーブルが高周波を減衰させてしまうと、これらの高調波が失われ、矩形波の角が「丸く」なってしまいます。 - 音質への影響

波形が丸くなる(=信号の立ち上がりの傾きが緩やかになる)と、AMノイズからPMノイズ(ジッター)への変換が起こりやすくなり、結果的に音質が劣化します。 - 正弦波の場合

正弦波には高調波が含まれないため、ケーブルの高周波特性は音質にほとんど影響しません。

ケーブルの中心導体とシールドの間にある絶縁体の材質(テフロンなど)や、ケーブルの直径が、この高周波特性を決定する主な要因です。

高周波特性を重視する矩形波クロックでは、BNC端子に代わり、より高性能なSMA端子が採用されることもあります。

【コラム】GPS基準周波数発生器(GPSDO、GNSSDO)について

今回の論文とはソース元は別ですが、GPS基準周波数発生器について氏の見解です。

私が導入を検討した10MHzクロックにはオプションでGPSがありましたが、氏の意見を参考にしてOCXO単体のモデルを選びました。

これも意訳します。

GPS/GNSS基準周波数発生器について。

これは、出力周波数を正確に取得し、何年もドリフトせずに、その周波数を維持する方法です。

この極めて安定した周波数は、デジタルオーディオに必要なものではありません。

私たちは、極めて低い位相ノイズに興味があるのです。OCXOは非常に低い位相ノイズを持つことができます(すべてがそうではありません)。GPSは、グランドと電源にノイズを加えるだけで、OCXOの位相ノイズを悪化させます。

ですから、デジタル・オーディオの場合、GPSDOは、同じOCXO単体よりも位相ノイズが悪くなります。

中略

同じOCXOを搭載したボックスとGPSDOを搭載したボックスがある場合、OCXOだけのボックスの方が確実に良い音を出すでしょう。

まとめ

この記事では、マスタークロックが音質に与える影響を、その技術的な背景から解説しました。

- 音質劣化の根源は、時間軸の揺らぎであるジッターと、クロック信号の純度を示す位相ノイズにあります。

- 正弦波はAMノイズに敏感ですが伝送が容易。対して矩形波はAMノイズに強いものの、その性能を維持するにはインピーダンス整合を含め、デリケートな伝送環境が求められます。

- 一般的には、高品質な正弦波クロックと、適切なバンドパスフィルターの組み合わせが、低コストで安定した性能を得やすい、非常に合理的な選択肢です。

これらの理論を理解した上でご自身のシステムに最適なクロックを選ぶことが、デジタルオーディオの音質をもう一段階引き上げる鍵となります。

具体的な製品選びについては、以下の記事で網羅的に解説していますので、合わせてご覧ください。

参考文献

本記事で解説した内容は、主に以下の論文を参考に構成しました。より深く原文を読み解きたい方は、ぜひご参照ください。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント

コメント一覧 (2件)

コメントありがとうございます。

この論文の主旨はそういうことです。

正弦波であれば、インピーダンスマッチングはそれほど重要ではないということなので、ケーブルやフィルターのミスマッチは大きな問題にはならないと主張しています。

私は機器もフィルターも、ケーブルも50Ω製品で統一しています。

何をしても音が変わるのがオーディオなので、合わせられるのであれば、その方が間違いはないと思います。

オーディオのマスタークロックについて色々調べている時にここに辿り着きました。

非常に興味深い内容で勉強になりました。

疑問なのですが、10mhzの正弦波であれば75Ωのマスタークロックから50ΩのマスタークロックINある機材に繋いでも余り影響無いと言うでしょうか?

さらにその際のケーブルは75Ω又は50Ωでも余り影響が無く、紹介されているノイズフィルターはどちらを選択しても余り影響が無いと言う事でしょうか?