レコードプレーヤーの調整は、正しい順番で行うことが重要です。調整全体の流れと手順については、以下のガイドページで詳しく解説しています。

アナログレコードの再生で、音質に大きな影響を与える「トーンアームの高さ調整」。 「とりあえず水平にすれば良い」と聞いたことはあるけれど、「本当にそれで合っているの?」「上げ下げすると、どう音が変わるの?」と、疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、基本的なアームの高さ調整から、より一歩進んだVTA (Vertical Tracking Angle)やSRA (Stylus Rake Angle)という専門的な調整まで、その理論と実践を分かりやすく解説します。

アナログレコードのセッティングは、いくつかの重要な調整項目を、正しい順番で行うことが重要です。 主な調整項目には、

- オーバーハングの調整

- インサイドフォースキャンセラーの調整

- 針圧の調整

- そして、この記事で解説するアームの高さ調整(VTA/SRA) があります。

もし、まだオーバーハングやインサイドフォースキャンセラーの調整が終わっていない場合は、まず以下の記事を先にご覧ください。

アームの高さ調整の基本「水平出し」

まず、アームの高さ調整の基本となるのが、レコードに針を降ろした際に、トーンアームのパイプがレコード盤面と平行(水平)になるように高さを合わせることです。

多くのプレーヤーやカートリッジは、この「アーム水平」の状態を基準に設計されており、ここを調整の出発点とします。

水平を正確に確認するための道具

目視でもある程度は確認できますが、より正確に水平を出すためには、以下のような道具を使うと便利です。

- 小型水準器

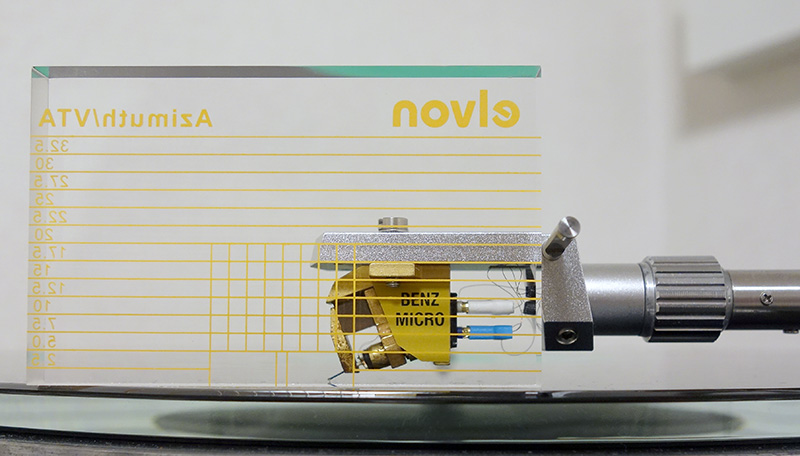

トーンアームのヘッドシェル部分に乗せられる、軽量な水準器です。気泡が真ん中に来るように高さを調整します。 - 目盛り付きアクリルブロック

盤面に置き、アームを乗せることで、アームパイプのラインとブロックの水平線が一致しているかを目で見て確認できます。

通説 ー「水平」か「やや尻上げ」

オーディオの世界では、伝統的に「アームは水平を基本とし、好みでわずかに尻上げにすると音が良くなる」と言われることがあります。これは、アームのお尻側を少し上げることで高域が明瞭になる傾向があるためです。 この「聴感での追い込み」については、後ほど詳しく解説します。

一歩進んだ調整 VTAと、現代アナログの核心「SRA」

アームを水平にした状態から、さらに音質を追い込むための指標が「VTA」と「SRA」です。 特に、ファインラインやシバタといった、溝との接触面が線に近い高度な針先形状(ラインコンタクト針)において、SRAが重要になります。

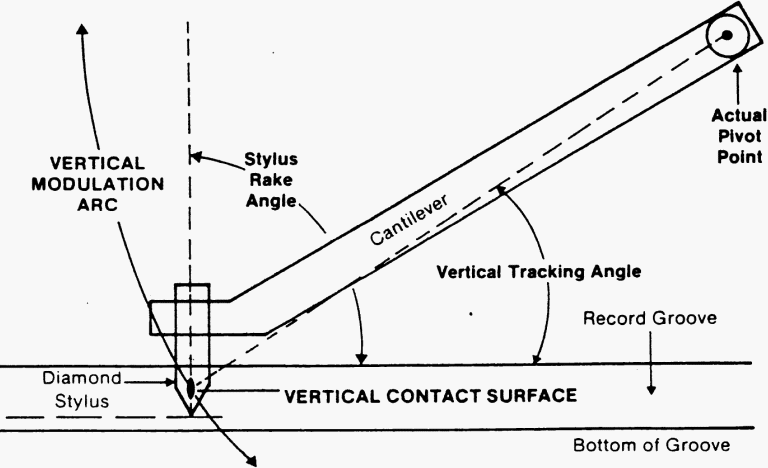

SRA(スタイラスすくい角)の定義と「92度定説」

SRAとは、レコード盤面と、針先の接触面が作る角度のことです。この角度が不適切だと、歪みの原因となります。 一般的に、この角度は92度前後が理想とされていますが、これはあくまで理論上の「出発点」であり、最終的な微調整は必ず音を聴いて判断します。

【コラム】なぜSRAは「92度」と言われるのか?

レコードの原盤をカッティングする際のカッター針の角度は90度ですが、再生時に盤の回転による摩擦でカンチレバーがわずかに後ろに引っ張られます。この傾き(約2度)をあらかじめ見越して、静止状態で92度に設定しておくことで、再生中に理想的な90度に近づく、というのが「92度定説」の根拠です。

注意点 ー カートリッジの製造誤差と、再生時の角度変化

アームを水平にしただけでは、カートリッジの製造誤差(平均3.2度というデータもあります)があるため、SRAが92度になることは、まずありません。また、SRAは再生時の摩擦によっても変化するため、静止状態で数値を追い込みすぎず、最終的には聴感を重視すべきです。

「SRA 92度」と「アームの水平」は両立するのか?

では、アームを水平にすれば、SRAは理想の92度になるのでしょうか?

結論から言うと、カートリッジの製造誤差があるため、アームを水平にしただけでは、SRAが理想的な92度になることは、期待できません。

あるカートリッジ分析サービスのデータによると、92度を目標に製造されたカートリッジでも、平均的な誤差は3.2度にも達したという報告があります。これは、一般的なトーンアームの高さ調整範囲(±1.5度程度)を大きく超えるものです。

つまり、多くの場合、アームの高さを極端に変えなければ、そもそも理想のSRAは実現できない、ということになります。そして、そのアームの極端な高さ変更は、トーンアーム本来の性能を損なう可能性があります。

アームの高さ調整は、最終的にはご自身の耳で判断するのが最も重要です。ここでは、実際の音を聴きながら、最適なアームの高さを探すための具体的な手順と、音の変化の判断基準を解説します。

【最終ステップ】アーム水平を保ったまま、SRAを精密に調整する

多くのトーンアームは、アームパイプがレコード盤面と水平な状態で、ベアリングなどの性能が最も発揮されるように設計されています。

しかし、前述の通り、その「アーム水平」の状態で、カートリッジのSRAが理想的な角度になるとは限りません。アームの高さを変えてSRAを調整すると、今度はアーム本来の性能をスポイルしてしまう可能性があります。

このジレンマを解決し、「アームは水平を保ったまま、SRAだけを独立して追い込む」。それを可能にするのが、ヘッドシェルとカートリッジの間に挟み込む、角度付きの治具(シム、ウェッジ)です。

一種のスペーサーですので、これを挟むことによる共振ポイントの変化や、重量など、SRA以外の音質変化の要素も無視はできません。

まずは、薄い革などを挟んで角度調整を試してみるのも良いでしょう。

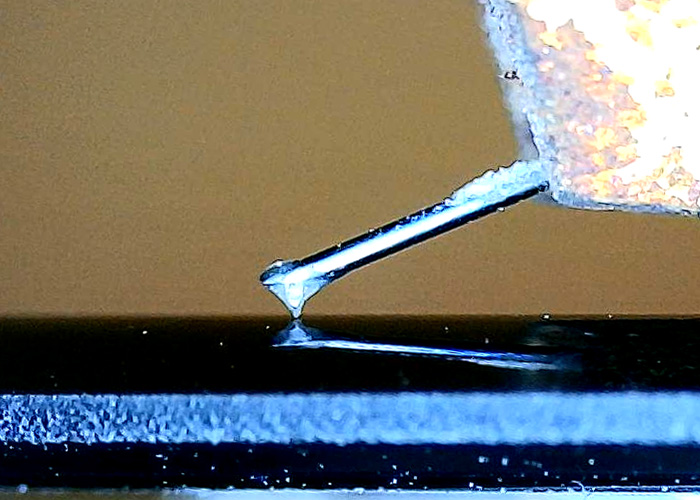

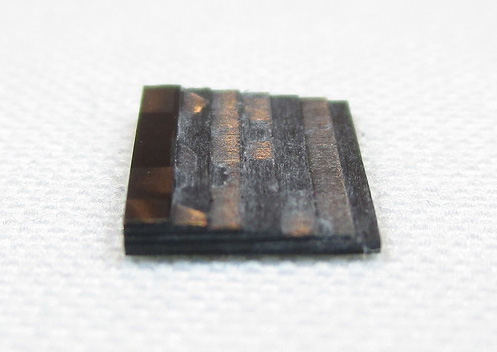

【写真で見る】治具(シム)によるSRA補正の効果

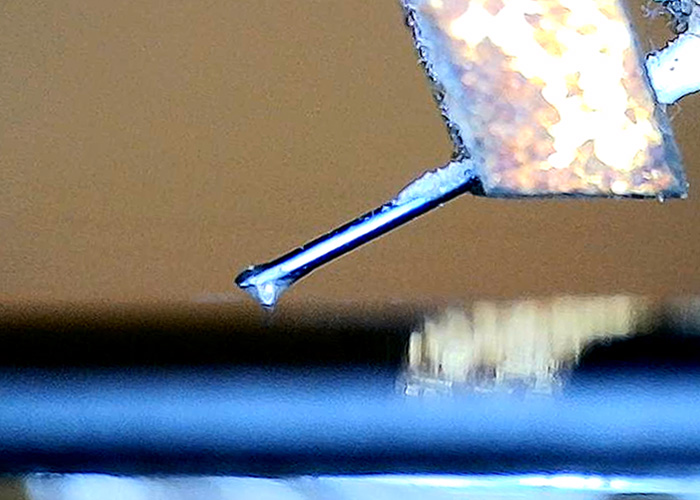

実際に、私のカートリッジをマイクロスコープで拡大した写真で、その違いを見てみましょう。

アーム水平時のSRA(シムなし)

アームは盤面と水平ですが、カートリッジの個体差により、SRAは理想の92度から少しずれているのが分かります。

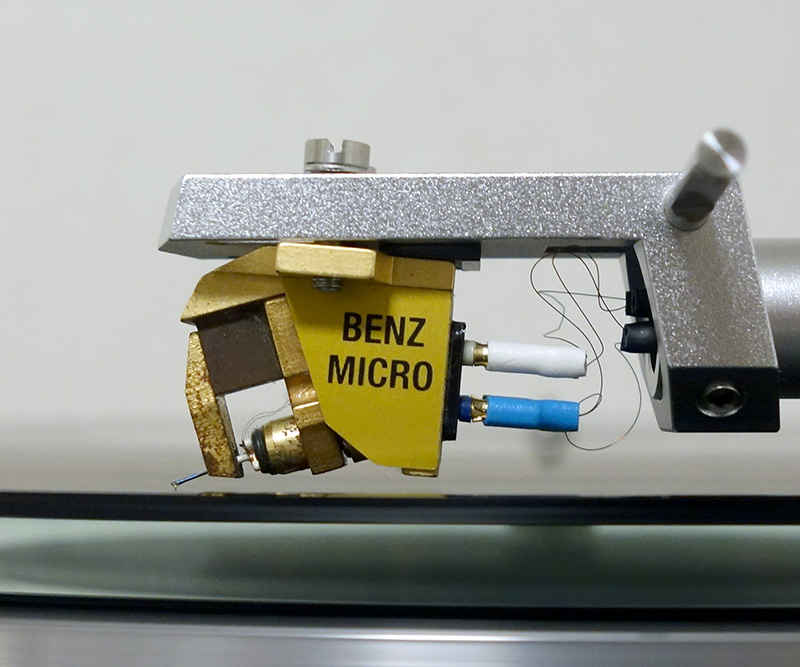

アーム水平時のSRA(シムあり)

アームは水平を保ったまま、カートリッジとヘッドシェルの間に角度付きのシムを挟むことで、SRAだけを理想的な角度に近づけることができます。

Audio MusiKraft - Cartridge SRA Wedge

私が使っている製品です。

カーボファイバー製の、非常に軽量かつ剛性の高いSRA調整用ウェッジです。0.5度単位で角度が異なる複数のウェッジがセットになっており、自分のカートリッジに最適な角度を精密に探求できます。

参考: SRA Wedge Carbon Fiber Angled Shim

WAM Engineering - WallyShim

WAM Engineeringのシムは、樹脂タイプと、真鍮タイプがあります。

-10度から+3度まで、1度区切りで製品を販売しています。

参考: WallyShim | WallyTools

【コラム】VTA調整は不要?剛性を最優先するRegaの哲学

ここまでVTA/SRA調整の重要性を解説してきましたが、全く逆の思想を貫く、尊敬すべきメーカーが存在します。英国のRega(レガ)です。

Regaのトーンアームは、多くの競合製品が誇る高さ調整(VTA)機構を、意図的に排除しています。これは、「構造全体の絶対的な剛性こそが、微細な角度調整よりも根本的に重要である」という、同社の確固たる信念に基づいています。

VTA調整機構は、多くの場合、アームベースを横から1点、あるいは2点のネジで固定する構造です。Regaは、この構造がアームと本体の最も重要な接合部の剛性を損ない、音楽再生におけるエネルギー損失の原因になると考えているのです。

また、Regaが採用するダイナミックバランス方式(バネで針圧をかける)は、重力だけで針圧をかけるスタティックバランス方式に比べ、アームの高さ変化に対する実効針圧の変動が少ないという特徴があります。

VTA/SRAの調整を追い込むことは、オーディオの大きな楽しみの一つです。しかしその一方で、「調整機能と剛性はトレードオフの関係にある」こと、そして「アームの針圧印加方式によっても、高さ変化への感度は変わる」という視点があることも、念頭に置いておくと良いでしょう。

【実践】92度を基準に、最終的な音質を聴感で追い込む

治具(シム)を使って「アーム水平」と「SRA 92度前後」という、物理的に理想的な基準点が完成しました。ここからが、オーディオの最も楽しい部分、ご自身の耳を頼りに、最後の音質を追い込む最終調整です。

目安として、一般的な9インチアームでは、高さを約4mm上下させると、SRAが約1度変化します。これを念頭に、最終的な微調整を行っていきます。

テストに使うレコードを選ぶ

まず、調整の基準となる、音質チェック用のレコードを用意します。普段から聴き慣れていて、音の細部まで把握しているディスクが最適です。 特に、ピアノトリオのように、シンプルで各楽器の音色が分かりやすく、抜けが良く鮮度の高い音源がわかりやすいと思います。

基準点(SRA 92度前後)から、さらに微調整する

ここからは、アームのお尻を上下させるか、シムの角度を0.5度単位で変更するなどして、基準点からSRAをわずかに動かし、その都度同じ曲を試聴し、音の変化を確認します。

SRAの角度を大きくする(アームのお尻を上げる/シムを厚くする)

- 音の傾向

高域がさらに明るく、明瞭になります。音の輪郭がよりはっきりし、分離が良く感じられます。 - 行き過ぎると

音が硬質でキツくなり、低域が痩せて、全体的に薄っぺらいサウンドになります。

SRAの角度を小さくする(アームのお尻を下げる/シムを薄くする)

- 音の傾向

中低域にさらに厚みと暖かさが出て、サウンドに落ち着きと安定感が生まれます。 - 行き過ぎると

高域が詰まったようになり、音の抜けが悪く、全体的に曇った、もこもことしたサウンドになります。

この微調整を繰り返し、高域の抜けの良さと、中低域の豊かさのバランスが最も良いと感じる、「一点」を探し当てます。それが、本当の最適値です。

まとめ

アナログレコードのセッティングにおいて、アームの水平出しは重要な基本です。しかし、現代の高度な針先の性能を最大限に引き出すには、SRA 92度という定説を出発点とした、より厳密な調整が有効です。

アームの高さを大きく変えることなく、カートリッジ側でSRAを微調整できる専用の治具は、その理想を実現するための、非常に有効なツールと言えます。

今回の調整を含め、レコードプレーヤー調整の全体像と正しい手順は、以下のガイドページでいつでもご確認いただけます。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント