レコードプレーヤーの調整は、一見すると複雑で、どこから手をつけて良いか分からないかもしれません。しかし、一つ一つの工程を正しい順番で丁寧に行えば、驚くほど再生音のクオリティは向上します。高価な機材に買い換える前に、まずはお使いのプレーヤーが持つ本来の性能を100%引き出してあげましょう。

この記事では、レコードプレーヤー調整の全体像と、私自身が試行錯誤の末にたどり着いた、合理的で再現性の高い作業手順を解説します。各項目の詳細については、それぞれ専門の解説ページへのリンクを用意しています。

調整の前に ー 設置場所と水平出し

本格的な調整に入る前に、最も重要な準備が2つあります。それは「振動対策」と「水平出し」です。

ハウリングマージンの確保と振動対策

レコードプレーヤーは、スピーカーからの音圧(空気の振動)や床の振動を拾いやすく、これが音を濁らせる「ハウリング」の原因となります。

- 設置場所

プレーヤーは、できるだけスピーカーから離れた、頑丈でガタつきのない安定した場所に設置するのが理想です。 - 振動のチェック

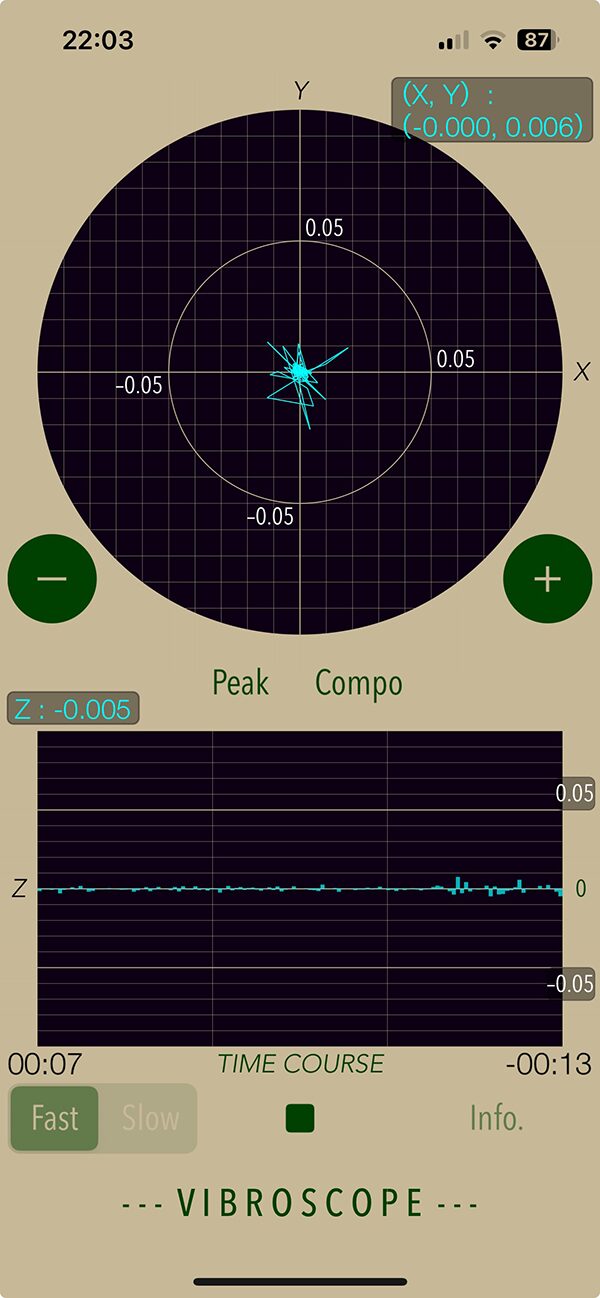

設置場所の安定性を確認するには、スマートフォンのアプリ「Vibroscope」などが便利です。プレーヤーの上にスマートフォンを置き、アプリを起動した状態で、周りを歩いたり軽く足踏みしたりしてみましょう。どれだけ振動を拾っているかを客観的に確認できます。

プレーヤーの水平出し

プレーヤーが傾いていると、この後に行う全ての調整が正確に行えません。

- 優先順位

理想は、プラッター、トーンアームの軸受、モーターの軸がそれぞれ水平であることですが、これらを個別に調整できるプレーヤーは稀です。一般的には、最も重要なプラッターの水平を優先して調整します。 - 調整のコツ

小型水準器を使いますが、水準器自体の精度も完璧ではありません。プラッター上の数カ所に水準器を置いてみて、総合的に最も水平になる「妥協点」を探るのが現実的です。

プラッターの水平出しをした状態で、ターンテーブルを回転させても、プラッターがふらふらと揺れている場合があります。これは、プレーヤーの工作精度の限界で、離れてみてプレーヤーが回転しているのかわからないくらいブレが無いのが本来は理想です。

回転数の確認と調整

正しい音程で音楽を再生するために、ターンテーブルが正確な速度で回転しているかを確認します。

モーターの種類

- DCモーター

多くのプレーヤーで採用されており、底面や背面の半固定抵抗などで速度の微調整ができる製品が多い。 - ACモーター

電源周波数(50Hz/60Hz)に同期して回転するため、基本的にユーザー側での速度調整はできません。

駆動方式による注意点

- ベルトドライブ

長年使用しているとゴム製のベルトが伸びたり硬化したりして、回転速度が遅くなることがあります。速度が合わない場合は、まずベルトの状態を確認しましょう。 - ダイレクトドライブ

経年による速度の狂いは比較的少ないですが、クォーツロックなどの制御回路の不調も考えられます。

速度の確認方法

ストロボスコープを使って測定するの一般的ですが、最近では、スマホのアプリでも簡易的に回転数を測定できます。

レコード調整の基本的な手順

調整には、それぞれが影響し合うため、行うべき「順番」があります。以下のステップに沿って進めるのが最も効果的です。

STEP 1 ー 調整のための仮設定

精密な調整に入る前に、まずアームとカートリッジを「実際にレコードを再生するのに近い状態」に大まかに設定しておきます。この準備を行うことで、後の調整の手戻りをなくし、精度を高めることができます。

- アームの高さ(VTA/SRA)の仮設定

まずはアームがレコード盤面に対して、おおよそ平行になるように高さを調整します。 - アジマスの仮設定

カートリッジを正面から見て、レコード盤面に対して垂直になるように、大まかな傾きを調整します。 - 針圧(VTF)の仮設定

次に、一旦おおまかに推奨針圧(例:2.0gなど)をかけておきます。

STEP 2 ー オーバーハング調整(トラッキングエラーの最小化)

仮設定が完了したら、調整の核心であるオーバーハング調整に入ります。トーンアームがレコード盤をなぞる際に生じる角度のズレ「トラッキングエラー」を最小限に抑えるのが目的です。

この調整が不正確だと、再生音に歪みが生じるだけでなく、ステレオ再生の根幹である「位相」が乱れ、音の立体感やフォーカスが失われる原因になります。

→ 詳しい解説はこちら

STEP 3 ー アジマスの追い込み

オーバーハングが決まったら、次にカートリッジの左右の傾き、すなわちアジマスを精密に調整します。これは、針先がレコードのV字型の溝に対して、完全に垂直に接するための重要な調整です。

アジマスがずれていると、左右の音量差が生じたり、片方のチャンネルの信号がもう一方に漏れ出す「クロストーク」が悪化し、ステレオイメージがぼやける原因となります。

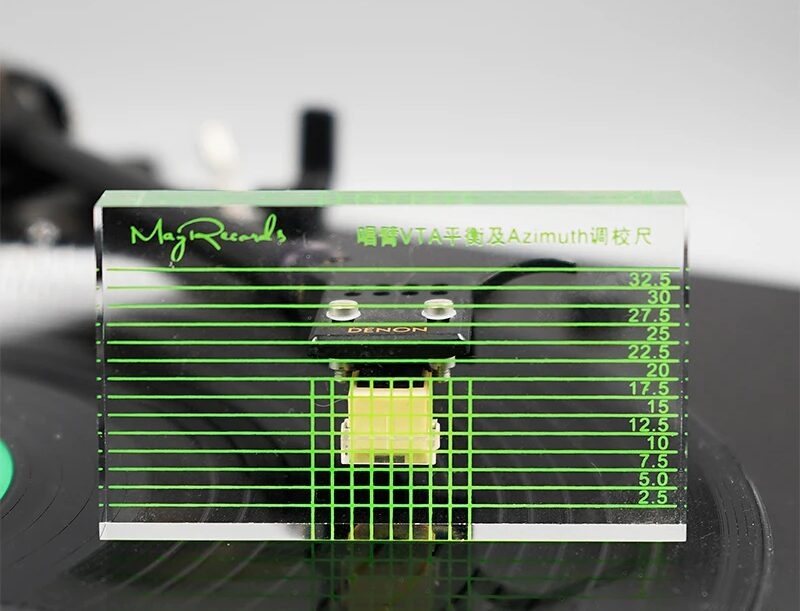

アクリルブロックなどを使って目視で確認し、最終的にはテストレコードのクロストーク信号などを使い、左右の音漏れが均等になるように追い込むのが理想です。

STEP 4 ー 正確な針圧調整

アジマスが決まったら、最終的な針圧を正確に設定します。針圧計は何か用意しましょう。

注意

針圧計は、レコードの上に載せず、プラッターの上に直接載せてください。できるだけ、レコード再生と同じ高さの条件で測定します。

針圧による音質の変化

針圧は、メーカーの推奨範囲内であれば、好みに応じて微調整が可能です。

- 軽くすると

音の抜けが良く、軽快で繊細な表現が得意になります。 - 重くすると

音に厚みと安定感が増し、どっしりとした豊かなサウンドになります。 - 季節による調整

冬場は推奨範囲内で少し重めの針圧に設定すると、トレースが安定し良好な結果が得られることが多いです。これは、気温の低下でカンチレバーの動きを支えるダンパーゴムが硬化し、針先の動きがわずかに鈍くなるのを補うためです。

調整時の注意点

- 針圧計の精度を疑う

0.01g測定できることよりも、その数字の正確性が重要です。針圧計は電池残量が減ると精度が悪くなります。できれば2つ以上の針圧計を使うのがおすすめです。 - ゼロバランスについて

この作業が必須なのは「ダイナミックバランス型」のアームです。一般的な「スタティックバランス型」の場合、必ずしも必要ありません。 - アンチスケーティング

正確な針圧を測定するため、調整中は必ずアンチスケーティングを「0」にしてください。

コラム ー インサイドフォースキャンセラーを「0」にして針圧を測る理由

レコード再生時に、インサイドフォースキャンセラーをかけるのに、針圧を測るときも、実際の再生時と同じように、インサイドフォースキャンセラーをかけるべきでは?と疑問を持つかもしれません。

インサイドフォースは、別ページで詳しく解説していますが、レコードを再生中の動的条件で発生します。針圧測定時は静的な状態なので、インサイドフォースが発生してません。

この状態でインサイドフォースキャンセラーをかけると外周側へ余計な力が加わることになります。

針圧は「垂直方向の力」、インサイドフォースキャンセラーは「水平方向の力」です。インサイドフォースキャンセラーをかけたまま針圧を測ると、針先に横方向の力がかかった状態で針圧計のセンサーに乗ることになります。この横方向の力が測定の邪魔をし、正確な垂直加重が測れない可能性があるためです。純粋な針圧を測るために、アンチスケーティングは一時的に0にします。

STEP 5 ー インサイドフォース調整(左右バランスの最適化)

最終的な針圧が決まったら、次にインサイドフォースを調整します。オフセット角を持つアームには、構造上アームを内側へ引き寄せようとする「インサイドフォース」が常に発生しています。

アンチスケーティングは、この力を打ち消し、針先が溝の中央を均等な力でトレースできるようにするための調整です。これにより、左右のクロストークが最適化され、正確なステレオイメージが再現されます。

→ 詳しい解説はこちら

STEP 6 ー アームの高さ(VTA/SRA)の最終調整

ここからは、音質をさらに追い込むための微調整の領域です。STEP 1で仮設定したアームの高さを、最終的に音を聴きながら追い込みます。

アームの高さによる音質の変化

基準となるのは、アームがレコード盤面に対して平行な状態です。ここから高さを微調整すると、音質は以下のように変化します。

- お尻上がり(支点側を上げる)

音の輪郭が明確になり、フォーカスが合ったクリアなサウンドになります。 - お尻下がり(支点側を下げる)

音に厚みと落ち着きが出て、豊かで安定したサウンドになります。

レコードの厚みや針先の形状によって最適値は変わるため、自分の耳を頼りに音色の最終的な「味付け」を行う工程です。

→ 詳しい解説はこちら

STEP 7(応用)ー カートリッジの低域共振

カートリッジとトーンアームには、それぞれの重さ(実効質量)や針先の動きやすさ(コンプライアンス)によって「相性」が存在します。一般的に「ハイコンプライアンス用アーム(軽量アーム)」や「ローコンプライアンス用アーム(重量アーム)」と言われるのは、まさにこの低域共振を最適化するための組み合わせのことです。

この相性が悪いと、特定の低い周波数でアームが共振してしまい、低音の解像度を著しく悪化させたり、針飛びの原因になったりします。

調整に必要な主な道具

レコード調整するにあたり、持っていると便利な道具です。

- 水準器: プレーヤーの水平出しに必須です。

- オーバーハングゲージ(アライメントプロトラクター): 最も重要な道具の一つです。

- 針圧計: 正確な針圧測定には、デジタル式のものがおすすめです。

- テストレコード(任意): クロストークやアジマスのチェックに役立ちます。

まとめ

レコードプレーヤーの調整は、一つの項目だけで完結するものではなく、それぞれが密接に関連しています。まずは基本となる「水平出し」「オーバーハング」「針圧」「インサイドフォース」を正しい順番で丁寧に行うだけで、再生音は大きく変わるはずです。

このページを調整作業の羅針盤としてご活用いただき、一歩ずつ、ご自身のシステムが持つ最高の音を引き出してみてください。

Roon

Roon SACD

SACD