レコードプレーヤーの調整は、正しい順番で行うことが重要です。調整全体の流れと手順については、以下のガイドページで詳しく解説しています。

オーバーハング調整は、レコード再生における全てのアライメント調整の基盤となる、最も重要な項目の1つです。

これが正しくできていないと、この後に行う針圧やアジマスなど、他のどの調整も決して完璧にはなりません。正しく調整することで、トラッキングエラーが減少し、歪みがなくなり、見通しの良い再生音に変わります。

この記事の要約と読み進め方

歪みのないクリアな音のため、オーバーハング調整は非常に重要です。この記事では、あなたのレベルに合わせて調整方法を選べます。

- まず基本を試したい方 → まずは基本から ー 汎用オーバーハングゲージの使い方と調整のコツ

- なぜ調整が必要か理論から知りたい方 → なぜ調整が重要?歪みの原因「トラッキングエラー」とは

- より精密な調整に挑戦したい方 → 【上級編】アーム専用ゲージを自作してセッティングを追い込む

なぜ調整が重要?歪みの原因「トラッキングエラー」とは

オフセットアームの宿命

レコード信号は、カッターヘッドで外周から内周に向かって平行移動で溝が刻まれています。しかし、私たちが使うほとんどのアーム(オフセットアーム)は、支点を中心に円弧状に動きます。この「直線の溝」と「円弧の動き」との間に生じる角度のズレが「トラッキングエラー」です。これは、支点を持つスイングアームの構造上、避けることのできない宿命的なエラーです。

オーバーハング調整の目的は、このトラッキングエラーが再生に与える悪影響を、レコード全域で可能な限りゼロに近づけることにあります。

リニアトラッキングアームの場合

支点を中心に円弧上に動くトーンアームをオフセットアームと呼ぶのに対して、垂直に動くアームをリニアトラッキングアームと呼びます。

この場合は、トラッキングエラーは発生しません。

トラッキングエラーが発生しないので、空間の定位が良い、レコードのノイズが少ない、レコード内周における歪感の減少など有利な点も多いのですが、支点が明確にならずに常に動くので、力感が出にくく音が軽くなる傾向があります。

また、オフセットアームよりも高い工作精度が求められます。

この辺は好みですが、私はオフセットトーンアームの方が好きです。

トラッキングエラーが音質に与える深刻な影響

トラッキングエラーが大きいと、音質は様々な形で劣化します。多くの人が気づく高域の歪みはもちろんですが、より本質的な問題は、ステレオ再生の根幹である「位相」の乱れです。

位相が乱れる2つのメカニズム

トラッキングエラーがあると、スタイラスは音溝に対して斜めに入ります。この「斜め」の状態が、2つの異なるルートで位相を乱し、ステレオイメージを著しく損ないます。

1. ダイレクトな位相差の発生

理想的な状態では、スタイラスの左右の接触面は、V字型の溝の壁に刻まれた左右のチャンネル情報を、時間的に完璧に同時に読み取ります。しかし、トラッキングエラーでスタイラスが斜めになると、左右の接触面が音溝の壁の同じ地点を同時に読み取れなくなり、片方のチャンネルの再生タイミングが、もう片方に対して時間的にわずかにズレてしまいます。これが、音像の輪郭をぼやけさせる、直接的な位相差です。

2. クロストーク増加による二次的な位相の乱れ

さらに、この「斜め」の状態は、左チャンネルの振動が右チャンネルの発電系に漏れてしまう現象(クロストーク)も引き起こします。重要なのは、この漏れ出た信号は、本来そのチャンネルにあるべき信号に対してごくわずかな時間的遅れを伴うことです。つまり、右チャンネルの信号に、タイミングのズレた左チャンネルの信号が混ざってしまうことで、二次的な位相の乱れが発生します。

これら2つの要因が複合的に作用することで、定位が甘くなったり、空間の広がりに違和感が出たりします。

なぜ「心地よい歪み」が生まれるのか?

実は、トラッキングエラーが引き起こす主な歪みは「二次高調波歪み」です。この歪みは倍音成分を豊かにするため、私たちの耳には一時的に「心地よい音」や「暖かい音」として聞こえることがあります。

しかし、これはあくまで機械的なエラーが生んだ副産物です。この歪みと引き換えに、本来記録されているはずの繊細な情報や、正確な位相関係が失われています。最適な調整とは、この心地よいかもしれない歪みを取り除き、レコードに刻まれた情報を余すことなく引き出すことに他なりません。

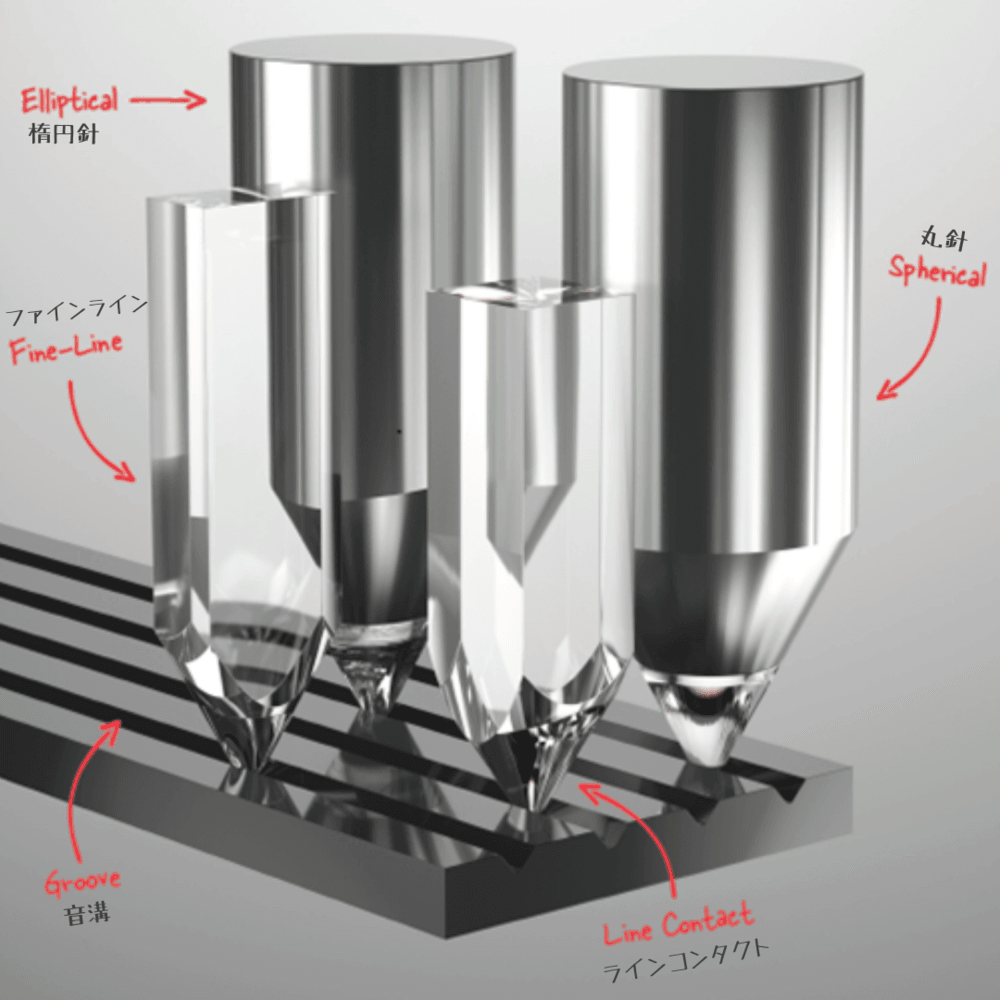

補足 ー スタイラス形状(針先)による影響の違い

トラッキングエラーの影響は、カートリッジのスタイラス形状によって、その現れ方が大きく異なります。

形状が複雑で音溝との接触面が長い「ラインコンタクト針やシバタ針」は、圧倒的な情報量を誇る反面、トラッキングエラーに対しては最も敏感です。逆に、シンプルな「丸針」はエラーには比較的寛容ですが、元々読み取れる情報量も少なくなります。

よくある誤解 ー なぜ「オーバーハング15mm」ではダメなのか?

調整方法を調べる中で、「オーバーハングは15mm」という情報を見かけることがあります。しかし、この数値を鵜呑みにするのはほとんど無意味です。

オーバーハングとは、厳密には「ターンテーブルの中心(スピンドル)と、トーンアームをスピンドルの真上に振り下ろした際の針先との水平距離」を指します。このオーバーハングと、アームの支点からスピンドルまでの距離を足したものが、アームの全長を示す「実効長」です。

メーカーが異なれば、この全ての寸法設計が異なるため、トラッキングエラーを最小化するための最適なオーバーハング値も、アームごとに全く違います。

重要なのは、単一の数値ではなく、アームのジオメトリに合ったゲージ(プロトラクター)を使い、正しい位置と角度に調整することです。これから、その具体的な方法を解説します。

まずは基本から ー 汎用オーバーハングゲージの使い方と調整のコツ

オーバーハングゲージの使い方

ここでは、最も一般的な「2点調整式」の汎用オーバーハングゲージの使い方とコツを解説します。

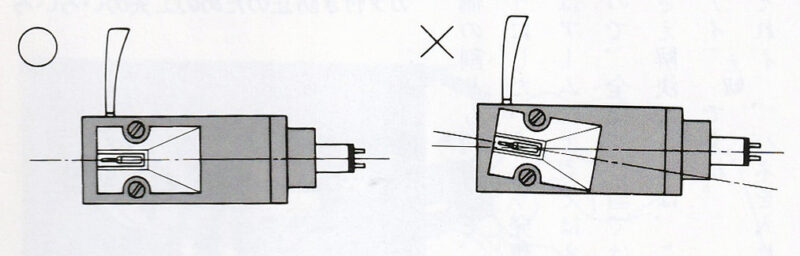

大前提として、カートリッジをヘッドシェルに対して平行に取り付けます。これが少しでもずれていると、正しい調整はできません。

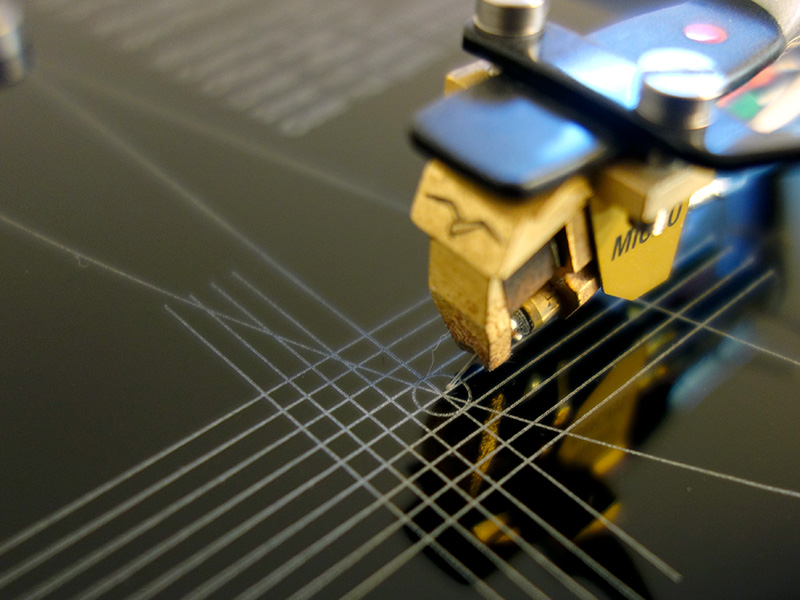

動画のように、外周側のポイントで調整した後、ターンテーブルを回して内周側のポイントでも調整を行います。カートリッジを前後・左右に微調整しながら、「2つの調整点の両方で、カートリッジ本体がゲージの格子線と完全に平行になる」ように追い込みます。

調整のコツ ー 2つの点が合わない場合

2点調整で、両方のポイントがうまく合わない場合、カートリッジの動きにはパターンがあります。

- 両方の点が外向きにズレる場合

オーバーハングが長すぎます。カートリッジを少し後ろに下げてください。 - 両方の点が内向きにズレる場合

オーバーハングが短すぎます。カートリッジを少し前に出してください。 - ズレ方がバラバラな場合

ゲージが想定するアームの取付位置と、実際のアームの取付位置が合っていない可能性が高いです。基本はカートリッジをひねらずに前後の移動だけで調整しますが、合わない場合はカートリッジをわずかにひねって角度をつけ、グリッドに合わせるしかありません。

オーバーハングゲージを何も持っていない場合は、手元に1つはあったほうがよいでしょう。金額も1000円以下で入手できます。

私はこれを使っています。

オーバーハングゲージとしても使えますし、厚みが重量盤レコードと同じくらいなので、アームの高さ調整や、アジマス調整に便利です。また、プラッターのほこりよけも兼ねています。

補足 ー アームの長さとヌルポイントの関係

なぜ汎用ゲージは9インチアーム向けなの?

市場に流通しているレコードプレーヤーの大半が、コストと設置性のバランスが良い9インチ前後のアームを採用しているため、汎用ゲージはこの最も一般的なアーム長に合わせて設計されています。

9インチと12インチで、理想的なヌルポイントはどのくらい違うの?

かなり違います。例えば、一般的なBaerwald理論で計算すると、以下のようになります。

- 一般的な9インチアーム(取付距離215mm)の場合

内周ヌルポイント: 66.0 mm 外周ヌルポイント: 120.9 mm - 一般的な12インチアーム(取付距離295mm)の場合

内周ヌルポイント: 70.6 mm 外周ヌルポイント: 113.6 mm

このように、アーム長が変わると最適なヌルポイントの位置も大きく変わります。

12インチアームで汎用ゲージを使うと、それはあくまで「12インチアームに9インチ用のセッティングを施した」状態になり、アーム本来の性能を最大限に引き出しているとは言えないのです。

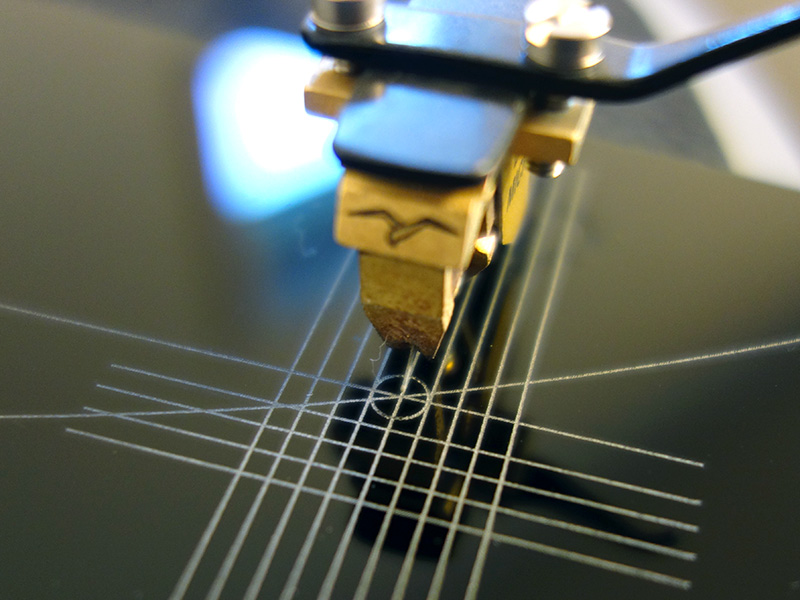

より正確な調整へ ー アークプロトラクターの優位性

基本の2点調整ゲージの「分かりにくさ」や「精度の限界」を解決してくれるのが、「アークプロトラクター」です。

アークプロトラクターの最大の利点は、そのアームが辿るべき、たった一つの理想的な円弧(アーク)の動きを盤上に可視化できる点にあります。この描かれた軌跡に針先を正確に合わせ込むことで、これまで曖昧だったオーバーハング調整が、完璧に行えるようになります。

なぜアークプロトラクターが最適なのか?

汎用的なゲージにもいくつか種類がありますが、アークプロトラクターが最も幾何学的に確実な方法です。

- シングルポイントゲージ

1点でしか角度を確認できず、オーバーハングが合っているかの保証が全くないため、使用は推奨しません。 - 2点式ゲージ

本記事でも紹介している通り、2つのポイントで角度を合わせることで、シングルポイントよりは精度を高められます。しかし、2つのポイント間での針先の軌跡が正しい円弧を描いているかは確認できません。

その点、アークプロトラクターは「針先がアーム固有の正しい円弧を描いているか」という軌跡そのものを直接確認できるため、誤差の入り込む余地が極めて少ないです。

【上級編】アーム専用ゲージを自作してセッティングを追い込む

なぜ専用ゲージが必要なのか?

汎用ゲージは便利ですが、完璧ではありません。なぜなら、同じ9インチアームでも、メーカーやモデルによってアームの支点からスピンドルまでの距離が微妙に異なるからです。

アームの幾何学的な位置関係が違えば、エラーを最小化するための「最適なヌルポイント」も本来は変わります。究極のセッティングを目指すなら、自分自身のアームの正確な数値に基づいた、専用のプロトラクターを作成するのが理想です。

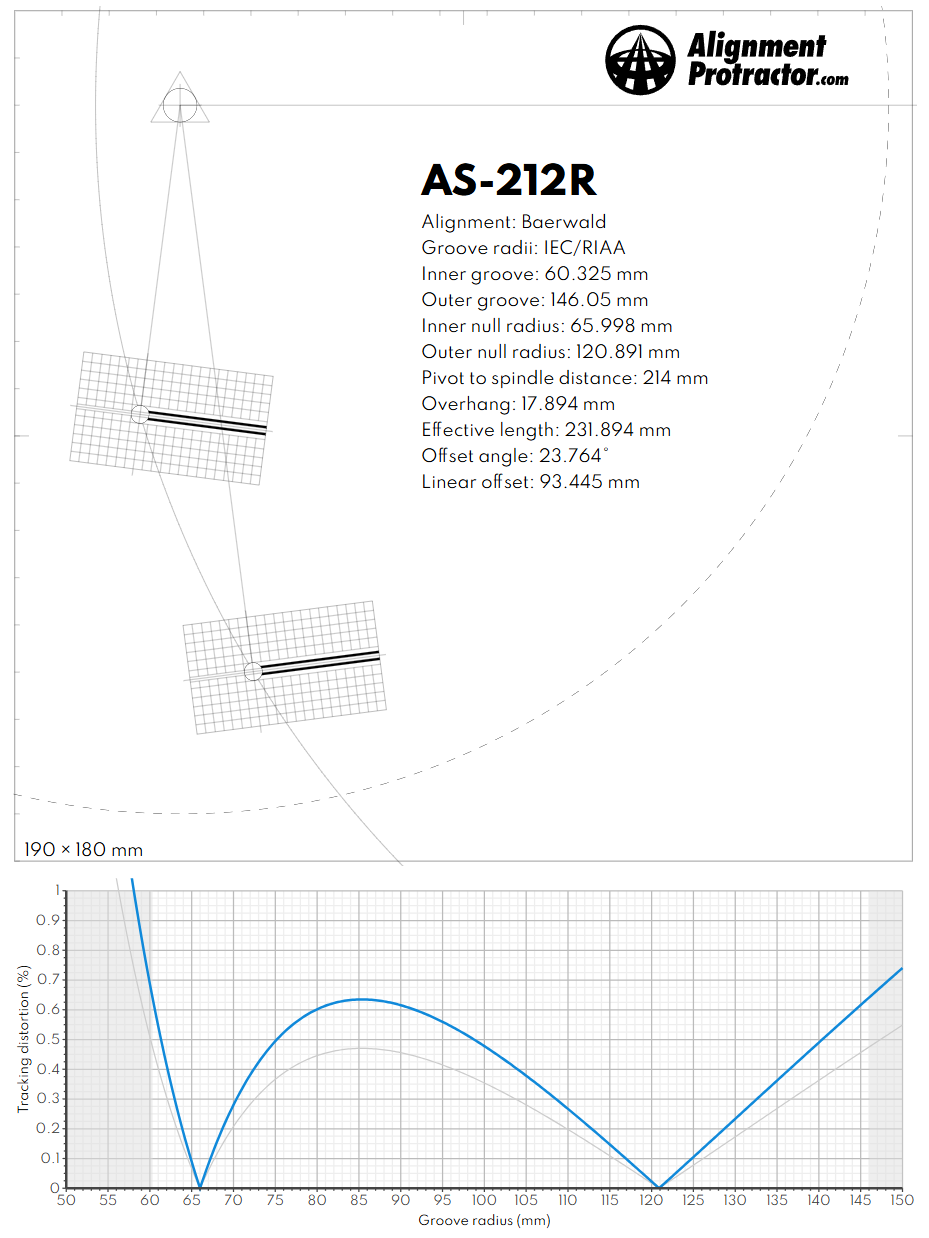

オンラインツール「Alignment Protractor Generator」で無料作成

ここでは、オンラインツール「Alignment Protractor Generator」を使い、ご自身のアームだけのために設計された、世界に一つだけの「アークプロトラクター」を作成する手順を解説します。

まず、ウェブサイト「alignmentprotractor.com」にアクセスします。

STEP 1 - 数値を入力し、理論を選択する

- Pivot to spindle distance

アームのピボットから、スピンドルまでの距離を入力します。アームの仕様書に記述されていることが多いですが、ない場合は正確に測ります。 - ドロップダウンメニュー

使用したいアライメント理論を選択します。

アライメント理論とは?

オフセットアームでは、エラーがゼロになる「ヌルポイント」が2ヶ所存在します。

アライメント理論とは、「この2つのヌルポイントをどこに配置すれば、レコード全体を通して最大のエラー量をできるだけ小さくできるか?」という設計思想の違いです。 この計算は、「レコードの音溝はどこからどこまでか」というレコード内周の定義(Groove Radii)によっても結果が変わります。

代表的なアライメント理論

- Baerwald (Loefgren A) - バランス重視の万能型

レコードの内周・中央・外周の3点で歪みのピークが均等になるように設計されています。迷ったら、まずこの「Baerwald」を選びましょう。 - Stevenson - 内周特化

レコードの「最内周における歪みをゼロに近づける」ことを最優先に設計されています。「クラシック音楽の壮大なフィナーレ」など、最終曲の歪みが気になる場合におすすめです。 - Loefgren B - 平均歪みを抑える

レコード再生全域にわたる「平均的な歪み」が数学上最も少なくなるように設計されています。

レコード内周の定義(Groove Radii)について

- IEC規格

最も一般的で、推奨される規格です。 60年代以降に作られた、ほぼ全てのステレオLPレコードがこの規格を基準にしています。迷ったらこれを選んでください。 - DIN規格

IECより内側の溝まで定義された、主にヨーロッパの古い規格です。50〜60年代のヨーロッパ盤(特にドイツ盤)で、レーベル面のギリギリまで音溝が刻まれているようなレコードを主に聴く場合にのみ、試す価値があります。

STEP 2 - 印刷と確認

今回は、オルトフォンの9インチアーム、AS-212Rを元に作成してみました。

条件:

- アーム軸中心→センタースピンドル:214㎜

- Alignment: Baerwald

- Groove radii: IEC/RIAA

- 「Submit」ボタンを押してPDFを生成し、印刷します。

【最重要】プリンターの設定で、必ず「倍率100%」または「実際のサイズ」を選択してください。 - 印刷した紙に描かれている基準スケールに定規を当て、寸法が正確か必ず確認します。

STEP 3 - アークプロトラクターを使って調整する

調整の前に ー 正しい高さで行う

オーバーハング調整は、実際にレコードを再生する時と同じ高さで行うのが理想です。アームの高さ(VTA/SRA)が変わると、針先の前後位置もわずかに変化するためです。

- 紙のゲージの場合

そのままでは薄すぎるので、不要なレコード盤の上に印刷したゲージを置いて調整します。 - アクリル製など厚みのあるゲージの場合

レコード盤は使わず、プラッターに直接ゲージを置いて調整します。

調整手順

- オーバーハングを合わせる

まず、針先がプロトラクターに描かれた「アーク(円弧)の線上を、始点から終点まで完璧になぞる」ように、カートリッジをヘッドシェルの中で「前後に」動かすことだけに集中して調整します。 - 角度を合わせる

アークを完璧になぞれるようになったら、針先をどちらかの「ヌルポイントのグリッド」に置きます。- 理想的な場合

RoksanやReedなど、メーカーが提供しているプロトラクターの場合、カートリッジの前後並行移動だけで、正しい位置の調整が可能です。 - 調整が必要な場合

しかし、今回作成のようなオリジナルのプロトラクターと、アームメーカーが想定している値が異なる場合は、カートリッジの平行移動だけでは調整できない場合もあります。まずは、平行移動で挑戦し、物理的にカートリッジをひねらないとだめな場合は、角度を付けて取り付けます。

- 理想的な場合

補足 ー 高精度な市販ゲージという選択肢

自作も良いですが、「やはり精度が保証された製品が欲しい」という方もいるでしょう。その場合は、特定のアーム専用に設計された、高精度な市販のプロトラクターを購入するのもおすすめです。

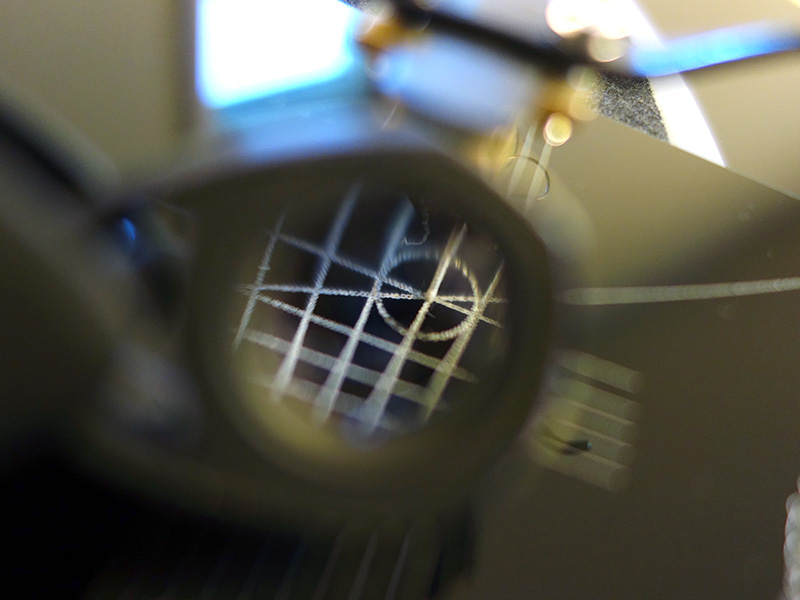

鏡面仕上げで視差をなくし、アームごとに最適化されたアークが刻まれたゲージは、調整の精度と満足度をさらに高めてくれます。有名なところでは「Mint Best Tractor」や、私が利用している「The Vinyl Source」などがあります。

参考: mint Best Tractor

私はebayで販売している業者から入手しました。

参考: Vinyl Source

外側 |  内側 |

ルーペもあると便利です。私は10倍を使っています。

よくある質問(FAQ)

レコードの内周に行くと音が歪むのですが、これもオーバーハングが原因ですか?

はい、内周での歪みは、オーバーハング調整が不適切なことによるトラッキングエラーが主な原因の一つです。この記事で解説した方法で調整を追い込むことで、症状が改善する可能性は十分にあります。

ただし、それでも改善が見られない場合、もう一つの大きな原因としてインサイドフォースキャンセラーの調整が考えられます。内周に進むほどアームを内側に引き込もうとする力は強くなるため、この調整が不適切だと歪みが発生しやすくなります。

オーバーハング調整とあわせて、以下の記事を参考にインサイドフォースキャンセラーの設定も見直してみてください。

調整したら、逆に音が悪くなった気がします。

いくつか原因が考えられます。

- ゲージの印刷尺度がズレている

- 調整後に針圧やアジマスが変化してしまった

まずは印刷したゲージの基準スケールが正しいか定規で確認し、調整後に必ず針圧を再確認してみてください。

まとめ ー あなたのレベルに合わせたゴール

- まずは基本から

汎用ゲージでの調整を一度試してみてください。これだけで、レコードの音が確実によくなることを実感できるはずです。 - 次のステップへ

より正確な調整を目指すなら、アークプロトラクターの導入を検討しましょう。自作でも市販品でも、その精度の高さは音に現れます。 - 探求の旅へ

さらに音を追い込みたくなったなら、アライメント理論の世界に足を踏み入れ、ご自身のシステムと好みに合わせたカスタムセッティングに挑戦してみてください。これこそがレコード再生の尽きない醍醐味です。

今回の調整を含め、レコードプレーヤー調整の全体像と正しい手順は、以下のガイドページでいつでもご確認いただけます。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント