レコードプレーヤーの調整は、正しい順番で行うことが重要です。調整全体の流れと手順については、以下のガイドページで詳しく解説しています。

レコードプレーヤーの調整の中でも、特に誤解や"神話"が多いのが「インサイドフォースキャンセラー(アンチスケーティング)」です。「かけない方が音がいい」「とりあえず針圧と同じ目盛りで」といった、漠然とした考えで設定していないでしょうか?

この記事では、インサイドフォースが発生する物理的な原理から、なぜ一般的な調整方法が不完全なのかを解説します。その上で、ご自身のシステムに合わせた、より実践的で正確な調整方法を紹介します。

インサイドフォース調整の前提として、まずは正しい「オーバーハング調整」を確認しましょう。

以下の記事で詳しく解説しています。

【結論】インサイドフォースキャンセラーは原則「必要」です

まず結論から言うと、オフセットアームを使用する限り、インサイドフォースキャンセラーは原則として必要です。適切に調整することで、音場の広がりや楽器の分離が改善され、レコードに刻まれた情報を最大限に引き出すことができます。

しかし、「かけない方が音が良い」と感じる人がいるのも事実です。その感覚は決して間違いではありません。なぜなら、多くの人がその効果を正しく実感できていないのには、明確な理由があるからです。この記事を読めば、その理由と、カートリッジ本来の性能を引き出すための正しいアプローチが分かります。

「不要論」が生まれる3つの理由 ー なぜ"かけない方が音が良い"と感じるのか?

「アンチスケーティングをゼロにしたら音が良くなった」という経験は、決して珍しいことではありません。それには、主に以下の3つの理由が考えられます。

理由1 一般的な調整方法が間違っているから

後述しますが、「溝のないレコード盤」や「テストレコードの最大振幅信号」を基準にした調整は、実際の音楽再生時とはかけ離れた条件であり、アンチスケーティングが過剰になる傾向があります。過剰にかかった状態は、かけない状態よりも音質を悪化させることがあるため、「ゼロの方がマシ」という結論になりがちです。

理由2 アーム自体が持つ「固有のトルク」が存在するから

トーンアームは、内部のリードワイヤーの引き回し方やねじれによって、アンチスケーティングがゼロの状態でも、元々内向きや外向きにかかる微弱な力(固有の水平トルク)を持っていることがあります。

もし、あなたのアームが元々内向きのトルクを持っていた場合、それがインサイドフォースを打ち消す方向に偶然働いているのかもしれません。この場合、メーカー推奨値を適用すると、アンチスケーティングは過剰になります。

理由3 前提となる他のセッティングが不正確だから

プレーヤーが完全に水平でなかったり、オーバーハングやアジマスといった基本的な調整が不正確だったりすると、インサイドフォースキャンセラーの効果を正しく評価することはできません。全ての調整は相互に依存しており、一つが狂っていると他も最適化できないのです。

そもそもインサイドフォースとは何か(基本原理の解説)

インサイドフォースが発生する基本原理

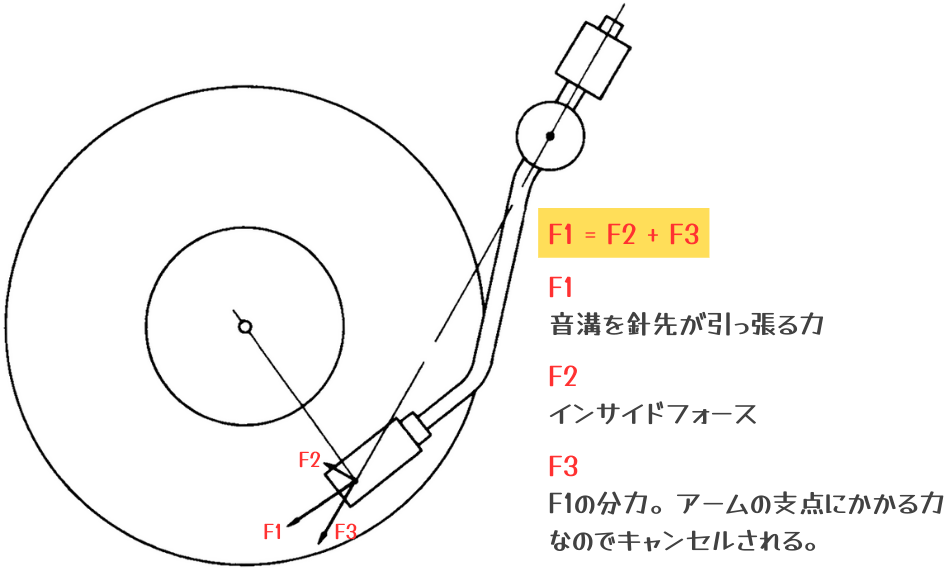

インサイドフォースとは、レコード再生中にトーンアームを内周側(中心方向)へ引き込もうとする力です。これはオフセット角を持つトーンアーム特有の現象です。

回転するレコードに針を下ろすと、溝との摩擦によって針先は進行方向(図のF1)に引っ張られます。この力がアームのオフセット角によって分解され、結果的にアームを内側へ引っ張る力(図のF2)が生まれます。これがインサイドフォースの正体です。

この内向きの力を、外向きの力で打ち消し、針先が溝の左右の壁に均等な力で接するようにバランスを取るのが、インサイドフォースキャンセラーの役割です。

なぜインサイドフォースは一定ではないのか

インサイドフォースは常に一定の力ではありません。再生中、以下の要因で常に変動しています。

- 音溝の振幅(音量)

静かな部分より、オーケストラの強奏部分の方が摩擦は増え、インサイドフォースも強くなります。これが最も大きな変動要因です。 - レコード上の再生位置

内周と外周でも力の大きさはわずかに変わります。 - 針先の形状

丸針とラインコンタクト針では、溝との接触面積が異なり、摩擦力も変わります。

この「常に変動する」という事実こそが、調整を難しくしている根本原因です。つまり、私たちの調整とは、この変動する力に対する「最良の妥協点」を探す作業に他なりません。

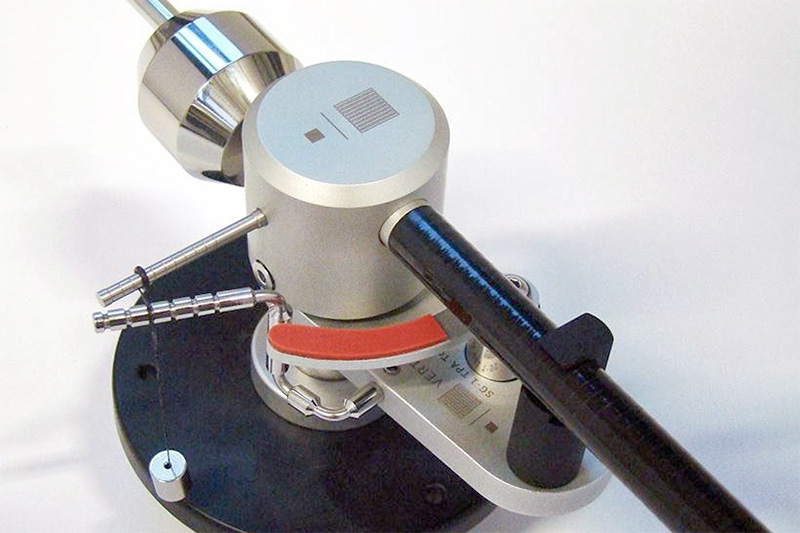

トーンアームによっては、固定値ではなく、内周と外周で値を替えることができるモデルもあります。

Vertere - SG-1 Tonearm

Ikeda - IT-345

DUAL - 1249

不適切な調整が招く音質劣化 ー 左右のチャンネルで何が起きているか?

アンチスケーティングが不適切な場合、具体的にどのような音質劣化が起こるのでしょうか。それは、左右のスピーカーから出る音の「歪み」として聴き取ることができます。

左右どちらかのチャンネルに歪みが偏る

スタイラスが溝の片側に強く押し付けられると、その反対側のチャンネルで歪みが増加します。

- アンチスケーティングが不足している場合

針先は内壁(左ch)に強く押し付けられ、右チャンネルの歪みが増えます。音が左に寄り、右側の音が不明瞭になります。 - アンチスケーティングが過剰な場合

針先は外壁(右ch)に強く押し付けられ、左チャンネルの歪みが増えます。音が右に寄り、左側の音が不明瞭になります。

この左右の歪みバランスの崩れが、音場が狭くなったり、楽器の分離が悪くなる直接的な原因です。

高音の歪みやミストレーシングの発生

特に高周波数の大きな信号が記録されている部分で、針先が溝を正しくトレースできなくなる「ミストレーシング」が発生しやすくなります。「サ行」の音が歪む歯擦音や、全体的に音が荒々しくなるのは、この現象が原因であることが多く、水平方向の力が適切にコントロールされていないことの証拠です。

インサイドフォースキャンセラーの実践的な調整方法

まずは前提の確認 ー アジマスの調整

インサイドフォースの調整を始める前に、カートリッジがレコードに対して垂直に接しているか(アジマス)を必ず確認してください。針が傾いていると、左右のバランスを正しく評価できません。

ヘッドシェルの上が平らな場合は小型の水準器を、そうでない場合はアクリルブロックなどを使って、針先を下ろした状態でカートリッジが左右に傾いていないかを確認します。

傷がついても良いレコードの上で行ってください。

やってはいけない3つの調整方法

最適な調整方法を知る前に、まず広く知られている調整方法がなぜ不完全なのかを理解しておきましょう。

よく知られている調整方法には、実際の再生状況などを無視しているため、かえって音を悪くしてしまうものが主に3つあります。

間違い1 溝のないレコード盤での調整

この方法は、実際の再生状況を全く反映していないため不正確です。実際の再生では、針先は音溝にガイドされ、音楽信号の振幅によって常に変動する摩擦力を受けています。溝がなく、音楽信号もない状態での力のバランスは、実際の再生時のそれとは全く異なります。この方法では、アンチスケーティングが過剰になる傾向が非常に強いです。

間違い2 テストレコードの大振幅信号での調整

同様に、テストレコードに収録されている極端に振幅の大きな信号(チャイコフスキーの「1812年」の大砲の音など)を基準にするのも間違いです。これらの信号は、通常の音楽レコードではありえないほどの大きな摩擦を発生させます。これを基準に調整すると、ほとんどの音楽を再生する際には、アンチスケーティングが常に過剰にかかった状態になってしまいます。

間違い3 メーカー推奨値(針圧と同じ値)での調整

「針圧2.0gなら、アンチスケーティングの目盛りも2.0に」という方法は、あくまで簡易的な目安に過ぎません。トーンアームは、内部の配線などによって、それ自体が固有のトルクを持っていることがあります。メーカーの推奨値は、この個体差を考慮していないため、必ずしもあなたのプレーヤーの最適値とは限りません。

方法1 耳を使った調整(テストレコードなし)

テストレコードがなくても、耳を頼りに調整は可能です。以下のポイントに注目して、最も自然に聴こえる一点を探します。

- 音源を選ぶ

シンプルなアコースティック編成や、左右に音が明確に振り分けられた初期ステレオ録音が分かりやすいです。 - 聴きどころ

センターに定位するボーカルだけでなく、「音像の輪郭」「音場の広がりと奥行き」「音の分離」に注目します。アンチスケーティングが不適切だと、音像が滲み、音場が平面的になります。 - 調整の方向性

一般的に、アンチスケーティングが強すぎるとボーカルは右に、弱すぎると左に寄る傾向があります。この定位と音場全体の立体感を聴きながら、ベストなポイントを探してください。

テストレコードを使った、より正確な調整

より正確な調整を目指すなら、テストレコードの使用が有効です。クロストーク信号が収録されているものを選びましょう。

調整手順

- テストレコードの「左チャンネルのみ」の信号を再生し、右スピーカーから漏れ聴こえる音の大きさを聴きます。

- 次に「右チャンネルのみ」の信号を再生し、左スピーカーから漏れ聴こえる音の大きさを聴きます。

- アンチスケーティングの値を調整し、この左右のスピーカーからの「漏れ聴こえる音の大きさ」が、均等になるポイントを探します。

- これが、あなたのシステムにおける物理的に最もバランスの取れた「妥協点」です。

聴感上では難しいかもしれませんが、データを録音して調べるとより厳密な調整が行えます。

まとめ

アンチスケーティングに、全ての機器に共通する絶対的な正解値はありません。

重要なのは、インサイドフォースが常に変動するという事実を理解し、その影響である「左右チャンネルの歪みバランス」を最適化するという目的意識を持つことです。「針圧と同じ値」「溝なしレコードで静止」といった神話を捨て、ご自身の耳と、(あれば)テストレコードを信じて調整してみてください。

あなたのシステムにとっての「最良の妥協点」を見つけ出すことが、アナログ再生の質をもう一段階引き上げる、確実な方法です。

今回の調整を含め、レコードプレーヤー調整の全体像と正しい手順は、以下のガイドページでいつでもご確認いただけます。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント