オーディオのアース接続は、本当に音質向上に繋がるのでしょうか?

結論から言えば、その効果はシステムと電源環境に大きく依存し、試してみなければ分かりません。 場合によっては、アースをしない方が音が良いことさえあります。

この記事では、アースを「ノイズ対策の特効薬」として語るのではなく、あなたのシステムでアースは有効か、安全に試すための「測定に基づく客観的なアプローチ」と「最終的な聴感での判断基準」を解説します。

オーディオアースの基礎知識 ー まず知っておきたいこと

そもそもオーディオアースとは?目的と役割

オーディオにおけるアースの主な目的は、機器の筐体(シャーシ)が帯びてしまう微弱な電気(シャーシ電位)を、基準点である大地(0V)へ逃がし、電位を安定させることです。これにより、音の濁りや歪みの原因となるノイズの混入を防ぐ効果が期待されます。

効果はある? 不要・逆効果になるケースとは?

アースの効果は全ての環境で保証されるものではありません。機器の設計や電源環境によっては、効果が感じられない、あるいは複数のアースがループ回路を形成する「アースループ」によって、かえってノイズを拾い音が悪くなるケースもあります。だからこそ、後述する測定と試聴による丁寧な検証が不可欠です。

【実践】正しいアース接続の全手順

テスターを使い、安全にアース接続を試すための具体的な4ステップを解説します。

Step 1 準備するもの(テスター)

シャーシ電位の測定には、基本的な交流電圧(V)が測定できるデジタルマルチメーターが必須です。

Step 2 壁コンセントの極性と相(同相)を確認する

まず、大元となるコンセントの状態を正しく把握します。

アースの有効性を確認する

壁コンセントのアース端子が、本当に大地アースにつながっているかを確認します。テスターを交流モードにし、ホット側(短い穴)とアース端子の電圧を測定します。100V前後の電圧が表示されれば、アースは正しく機能しています。

0Vに近い場合はアースが機能していないため、専門業者による確認が必要です。

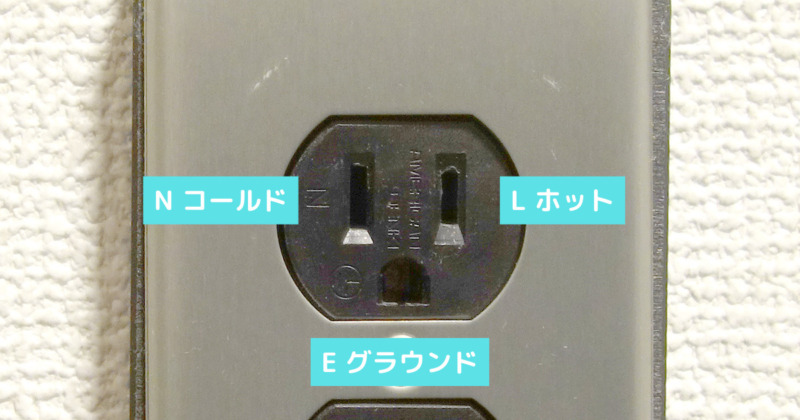

極性の確認

壁コンセントの差込口は、通常左の長い方がコールド(N)、右の短い方がホット(L)です。テスターの交流モードで「ホットとアース間」が約100V、「コールドとアース間」が0Vに近いことを確認します。

相の確認

この図では、上の3つ(リビング、寝室、書斎)、下の3つ(客間、子供部屋、キッチン)がそれぞれ同相です。

子ブレーカーとコンセントを1対1としている場合、各コンセントが同相かチェックを行います。

複数の壁コンセントから給電する場合、それらが「同相」であることが重要です。異相のコンセントを使うと音質が劣化する可能性があります。2つのコンセントのホット同士をテスターで測定し、電圧が0Vに近い(同相)ことを確認してください。

0V付近であれば同相、200V付近なら逆相

複数コンセントがある場合は、全てチェックする。

リード棒の長さが足りないと思いますので、延長コードなどを使って確認します。

経験上、1つのオーディオシステムの中に相の違うコンセントから給電すると音が悪くなります。

コンセントの極性よりも重要です。

Step 3 機器の電源プラグの極性を合わせる(シャーシ電位測定)

各機器のシャーシ電位を測定し、最も電位が低くなる電源プラグの向きを決定します。この時点では、機器間のケーブルやアース線はまだ接続しません。

パワーアンプによっては、プリをつながないで電源を入れると危険な場合があります。

テスターを交流の位置にセットし、リード棒の片側を手で押さえた状態で、もう片方を機器の金属部分(シャーシのネジなど)に当て、電圧をメモします。

3Pプラグの場合は、2P/3Pアダプターを使って向きを変える。

両者を比較して電圧が低い方が、その機器にとって正しい極性です。この作業を、オーディオ機器すべてで行います。

機器によってはどちらでもシャーシ電位が変わらない製品もあります。その場合は、クリスタルイヤホンを使う方法で、聴感上ノイズが少ない向きを判断するのも有効です。

Step 4 「一点アース」を実践する

全ての機器の極性を合わせた上で、測定したシャーシ電位が最も低かった機器を1台だけ選び、その機器のアース端子を壁コンセントのアースに接続します。これがノイズの回り込み(アースループ)を防ぐための基本原則「一点アース」です。

【コラム】オーディオ用コンセントのアース配線の考え方

「一点アースを実践するなら、アースを落とすコンセント以外は、壁の中のアース線もつながない方が良いのでは?」 これは、オーディオ専用の電源工事を考える上で、多くの方が抱く疑問です。

結論から言うと、オーディオ用に用意した全ての壁コンセントで、分電盤までアース線をつないでおくことを推奨します。その理由は、壁の中のアース線が「シールド」として、外部の電磁ノイズが電源ラインに飛び込むのを防ぐ役割を担っているからです。

子ブレーカーと壁コンセント間のアースがつながっていないと、そのアースケーブルがアンテナとしてノイズを拾うリスクもあります。

【参考】アース接続によるシャーシ電位の変化(実測例)

ここでは一例として、システム内で最もシャーシ電位が低かったパワーアンプにアースを接続し、RCAケーブルで繋がっているパッシブプリアンプの電位がどう変化するかを測定します。

パワーアンプのアースを接続していない状態

プリアンプのシャーシ電位: 21.04V

パワーアンプのアースを接続した状態

プリアンプのシャーシ電位: 1.892V

一番シャーシ電位が低かったパワーアンプにアースを接地することで、信号ケーブルを通じて接続されている他の機器(この場合はプリアンプ)の電位も、1/10以下に下がることが分かります。

「仮想アース」とは?大地アースとの違いと接続方法

役割の違い ー 電位を「下げる」のではなくノイズを「吸収する」

大地アースがシャーシ電位を大地へ逃がして0Vに近づけることを目的とするのに対し、仮想アースは高周波ノイズを吸収・減衰させる一種のノイズフィルターとして機能します。シャーシ電位そのものを下げる効果は限定的ですが、機器単体の動作を安定させる効果が期待できます。

仮想アースの接続方法

仮想アースは、システムの中で最もノイズの影響を受けやすい上流の機器(プリアンプやDAC、ハブなど)に接続するのが一般的です。多くの場合、機器の空いているRCAやXLRなどの入出力端子のマイナス側(外周)に接続します。

よくある問題「アースループ」とは?原因と対策

アースループの原因

アースを接続したら逆に「ブーン」というハムノイズが出たり、音が曇ったりした場合、アースループが疑われます。これは、電源ケーブルのアース線と、RCAケーブル等の信号線という2つ以上の経路で機器間がアースで結ばれ、閉じたループ回路が形成されることが主な原因です。このループがアンテナとなり、ノイズを拾ってしまいます。

簡単で効果的な対策

アースループを防ぐ基本は「一点アース」の徹底です。アースを落とす1台の機器以外は、3P-2P変換アダプターを使って電源ケーブルのアースピンを浮かすのが、最も簡単で効果的な対策です。

最近では、高品位な3P-2Pアダプターも販売されています。

さらに進んだノイズ対策

電源ラインのノイズを測定・対策する

アースだけでなく電源ラインそのもののノイズ対策も有効です。オーディオ機器以外の家電(ノイズ源)に限定してノイズフィルターを使用することで、副作用を抑えつつ電源環境を改善できます。

アースライン専用のノイズフィルター

日本の電源環境では、アースライン自体がノイズ源になるケースも少なくありません。その対策として、アースライン専用のノイズフィルターも存在します。

まとめ ー 測定は道標、判断は自分の耳で

オーディオのアース探求に、唯一絶対の正解はありません。テスターの数値はあくまで道標です。最終的な判断は、あなた自身の聴感を信じて、最適な状態を見つけ出してください。

聴感で判断するためのチェックポイント

アースを繋いだ場合と繋がない場合で、普段聴き慣れている曲で以下の点に注意して比較してみてください。

- 背景の静けさ: S/N比が向上し、無音部分がより静寂に感じられるか。

- 音の分離と定位: 一つ一つの楽器の輪郭が明瞭になり、その位置関係が正確に描かれるか。

- 音の立ち上がりの鋭さ: ノイズフロアの低下により、アタックの瞬間が明瞭になり、音にキレが出たように感じられるか。

- 余韻の質: 音の消え際の響きが、より自然で滑らかに感じられるか。

- 全体的な見通し: 音場全体を覆っていた薄いヴェールが晴れるような、透明感の向上が感じられるか。

これらの要素が改善され、より音楽に没入できると感じる方が、あなたのシステムにとっての「正解」です。

さらに知識を深めたい方のために、より専門的なアースの書籍を紹介します。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント