ゲオルグ・ショルティ指揮、シカゴ交響楽団によるストラヴィンスキーの「春の祭典」は、その圧倒的な音響と演奏で、クラシック音楽史に燦然と輝く名盤です。特にデッカ・サウンドの黄金期を象徴する録音として、オーディオファンからも絶大な支持を得ています。

春の祭典は古今様々な録音が存在しますし、優れた録音が多い作品だと思います。

本作は、アナログ時代から優秀録音の筆頭として挙げられています。

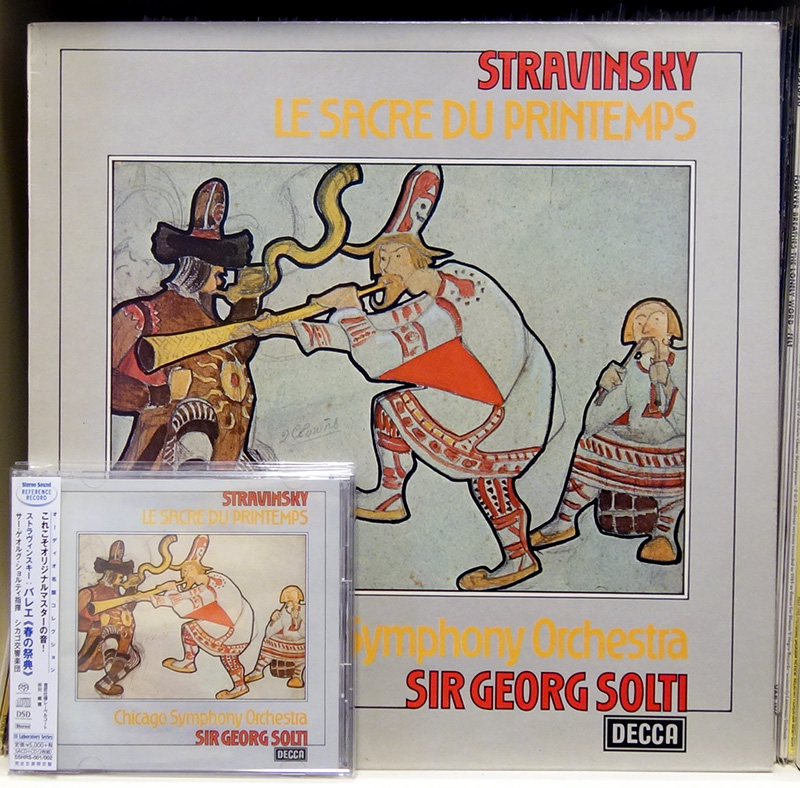

Georg Solti - Stravinsky: Le Sacre Du Printemps

Decca - SXL 6691

Stereo Sound - SSHRS-001/002

録音は1972年1月にアメリカ、イリノイ州アーバナのクラナート・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツにて行われました。プロデューサーはレイ・ミンシャル (Ray Minshull)、そしてエンジニアはデッカ・サウンドの伝説的存在であるケネス・ウィルキンソン (Kenneth Wilkinson) が担当しています。

ショルティとシカゴ交響楽団の組み合わせは、この作品が持つ原始的なエネルギーと複雑なリズムを、驚くほどの精度と迫力で描き出しています。

録音の音響的な特徴としては、まずその広大な音場が挙げられます。オーケストラの各パートが明確に定位し、奥行きのあるサウンドステージが目の前に広がります。特に打楽器群の衝撃的な響きや、金管楽器の輝かしい音色は、デッカ・サウンドの真骨頂と言えます。

ウィルキンソンによる録音は、細部の解像度と全体のダイナミックレンジを両立させ、ストラヴィンスキーが意図したであろう野蛮で力強い世界観を余すところなく捉えています。

演奏面では、厳格さと、燃え上がるような情熱が同居しています。

特に「生贄の踊り」におけるリズムの推進力と、終盤の圧倒的なクライマックスは、「凄まじいまでの迫力」を感じます。1972年の録音から50年以上が経過した現在でも、この盤が持つ価値は全く色褪せていません。

同じ英デッカではアンセルメの作品(SXL2042)も人気がありますが、このショルティ盤と比べると色々と見劣りする感じがします。

例によって何度も買い直しました。

手元にあるマトリクスは2W/1Wです。累計10枚以上買いましたが1/1はありませんでした。

以下、4W/2W、5W/2W、7W/3Wと続きます。

本作のXRCDも評価は高いです。

それ単体で聴く分には近年の録音と比べても十分に優秀な録音ですが、オリジナルのレコードと比べてしまうとそこには埋められない差を感じます。

ステレオサウンド企画によりこの作品のSACDが登場しました。見送ろうと思ったのですが、この文面が気になり入手しました。

本商品はオリジナル・アナログ・マスターテープの音声をほぼ無加工でデジタル化したものです。そのため、原則として、超低域のカットはおろか、音を聴きやすくするためのイコライジングやマスターテープに起因するノイズカットおよびドロップアウト等の補正処理を行なっていません。これは限られた制作関係者のみが聴くことが可能だったマスターテープの音をできる限り忠実にオーディオファイルの元にお届けしたい、という商品企画に基づくものです。

参考: ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」(SACD+CD・2枚組)

オリジナルのレコードがどの程度編集されているかは、当事者しかわからないと思います。

EMIがDeccaと比べて(音質面で)見劣りするのは、この編集作業も原因の1つという話を聞いたことがあります。

ステレオサウンドの企画も限定数で終了でしょうし、今後、同じく優秀録音としてロイヤルバレエも予定されています。試金石として、春の祭典はちょうどよいと思い買ってみました。

SACDシングルレイヤーと通常CDの2枚組です。

主に1曲目(序奏)と8曲目(大地の踊り)で比べてみました。レコードだとちょうどA面の最初と最後にあたります。

結論から述べると、相当良いと思いました。

オリジナルのレコードと比べても一長一短ですね。今回のCDは低域側の明瞭度が相当高いです。

今後のリリースにも期待しています。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント