アナログプレーヤー、PL-31E/TSを導入しました。

このプレーヤーは、パイオニアのPL-31Eというモデルを竹本氏が改造したものです。

TSは竹本スペシャルの意味です。

アナログプレーヤー、トーンアームについては、すべてを満たす完全な物はないと思っています。

いくつかある項目の中で、何を優先して設計しているか、取捨選択が必要です。

プレーヤーが完成するまでの過程や、氏の思想については、ブログに詳しく書いてあります。

レコードプレーヤー、PL-31E/TS

導入したのは2年くらい前ですが、プレーヤーの構造や調整のポイントも自分なりに分かったので、記事にしてみたいと思います。

ピュアストレート・トーンアーム

大きな特徴の1つとして、Fidelixの0 SideForceに準じた、いわゆるアンダーハングのアームを採用しています。

アンダーハングの最大のメリットは、サイドフォースの変動による時間揺れの防止です。

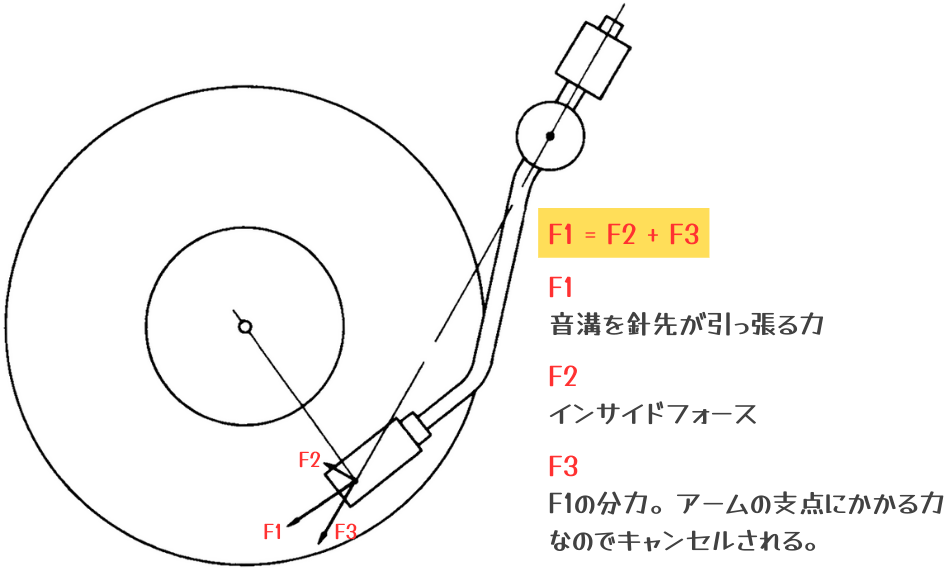

一般的なオフセットアームは、ロング/ショート、ストレート、S字にかかわらず、下記のような力が発生します。

レコードの溝が針を引っ張る力F1は、F2とF3に分けられます。F3はアームの支点にかかる力なので、動きようが有りません。残りの力F2がインサイドフォースとして発生します。これに対して、アンダーハングの場合は、F1=F3となるので、インサイドフォースが発生しません。横方向のゆらぎがない分、明確な音になるのが最大の特徴です。

アンダーハングの場合、トラッキングエラーが0になるポイントは1点です。

スケーティングフォースは、このポイントに向かって働きますので、アームが外周にある場合は内側に、内周にある場合は外側に力が働きます。

アンダーハングは原理的にトラッキングエラーが大きく出ます。

それでも左右の音圧差が発生することはありませんが、経験上、外周と内周でクロストークの変化は実在します。

トラッキングエラーの影響なのか、スケーティングフォースが、盤溝の内側/外側に当たる影響なのかは、正直わかりませんが、クロストークを調べる音源で録音して解析すると、外周側と内周側でクロストークが逆転します。

一部の音源で、音場の形成に違和感を感じることが有りました。

具体的には、本来、スピーカーに対して均等に丸く形成していた音場が、楕円状に感じるイメージです。

これは、鮮度感や揺るぎない安定した音とのトレードオフになるような気がしています。

使用している針はラインコンタクトですが、丸針や楕円針では違った印象になるかもしれません。

ピュアストレートアームにもデメリットはあるということです。

クロストークの考察については、別の機会に詳しく紹介する予定です。

プラッターと軸受

このプレーヤーのもう1つの大きな特徴として、ダブルベアリングを採用しています。

市販のプレーヤーで、この方式を採用しているプレーヤーを見たことは有りません。

ベアリングは、NSKマイクロプレシジョンSMR117ZZです。

高価なものではないので、半年に1回くらい交換しています。上部のベアリングはエポキシで固定してあるため、バーナーであぶって外します。

プラッターは磁石により荷重の一部を浮かせる構造です。

これは、IMEDIAやSpiral Grooveの製品でも採用されていていました。全部の荷重を浮かせてしまうと、音に芯が出なくなりますので、調整のさじ加減は必要です。

そこで、オリジナルのプラッターに対して1kg程度のガラスのプラッターを追加してバランスを取っています。

私は、その間にオヤイデの1mmのシートを挟んでさらに共振を抑えるようにしています。半分見た目で選びました…。

プラッターはFidelix HIGH TRANSMISSIONです。帯電防止クリーナー MX-50を半分に希釈して塗っています。

スタビライザーはFlidelix製もふくめていくつか試しましたが、メリットを感じる製品が無いので、使っていません。

プラッターの軸は細い方が音が良いという理論は、Roksanにも通じます。

そして軸受の下で小さなステンレスボールで受ける構造です。このボールはいずれセラミックかタングステンを試そうと思っています。

ベアリングは、寿命があるので、一般的なプレーヤーではメンテナンス性も考慮し、採用しずらい事情もあると思います。市販品を利用しているので、定期的に交換が可能です。

私は、すでに2回ほど交換していますし、予備で10個ほどストックしています。

オフィシャルではスクラワンオイルを推奨していますが、粘度は低ければ低いほど音が良いです。

一度ミシンオイルで試した時に、スクラワンよりも明らかに音が開放的で好ましい結果が出ました。ミシンオイルは経年変化があるので、粘度が低く、経年変化が少ない素材を選びました。

いくつか試した中で、今は、釣具のベアリング用オイルを採用しています。公式はスクラワンオイル推奨なので、自己責任で。

参考:MBO(ミニチュアベアリング専用オイル)

ベアリングにかかる負荷がとても小さいので、わずかな力で気持ちよくプラッターが回ります。

ベルトをかけない状態だと10分くらいはずっと回っています。

Roksanのプレーヤーや、初期のLINN LP12やは工作精度の高さゆえに滑らかに回り続けますが、PL-31E/TSの回転はとても合理的です。

モーターと電源

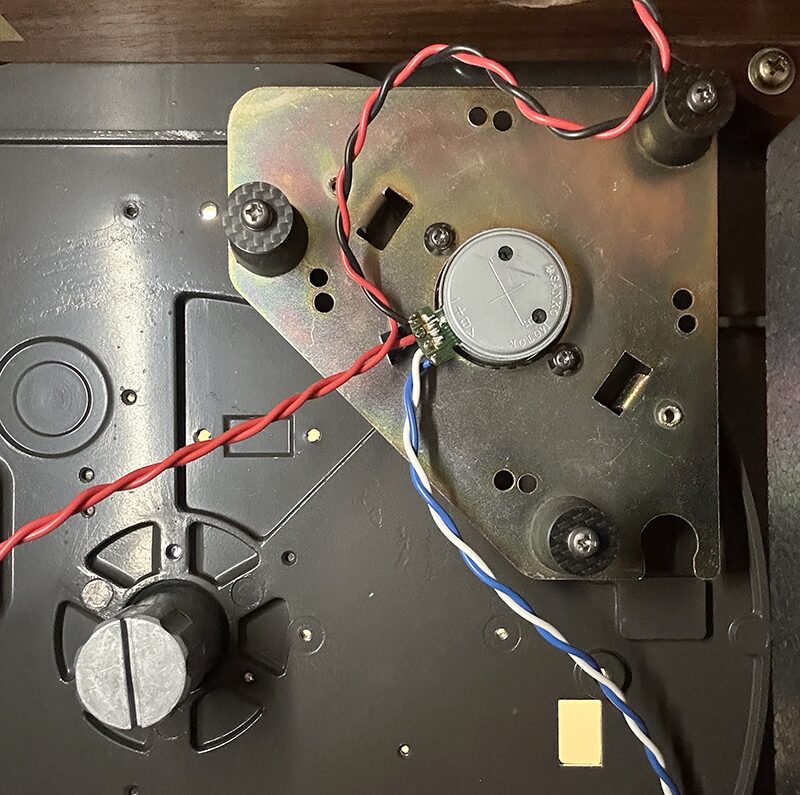

低トルクのシンプルな小型DCモーターを採用しています。これを乾電池で駆動します。

一般的なクォーツロックであればスピード調整をしなくても安定して回るので便利ですが、常にスピードを調整しようとして、回転が細かく加減速するのめ、音質的なデメリットがあります。

このモーターは底面から速度調整をしないといけないのが、一番面倒なところですが、オイル交換やベルト交換のタイミングで再調整する程度で大きくずれるようなことは今のところ有りません。

電源は9Vで駆動できますが、一般的なオーディオ用電源と比べても電池駆動のメリットは大きいようです。

私の環境では1年以上持ちましたが、一度、電池が液漏れして大惨事になったので、少し早めに交換することにしています。

以前に、電池駆動のフォノイコライザーを使っていた時に、アルカリよりもマンガン電池の方が良好な結果だったため、プレーヤーにもマンガン電池を使用しています。

足回り

M10径の真鍮製の脚が付属しています。

とりあえず純正で運用していますが、個人的に脚周りはナットで固定したいので、ナットのみ追加しました。

通常のM10ナットだと、ネジと干渉してしまうため、一回り小さい特殊ナットを探して固定しました。

カーボンパーツ

有志の方がこのプレーヤー用のアップグレードパーツとしてカーボンパーツを制作されていたので、それも追加で付けています。基本的に落ち着いたより静かな方向にシフトします。

激変ではないですが、好ましい変化になったと思います。

カーボンパーツの換装は難しくありませんが、アナログの調整に自信がない方はそのままでも良いと思います。

音質について

開放感の中にも、音の芯、エネルギーを感じる音です。そしてとても静かです。

今までいろいろなプレーヤーを使ってきましたが、オイルの量や種類でこんなに音が変わるプレーヤーは初めてでした。

調整は一般的なアナログの心得えがあれば困ることは無いと思いますが、プレーヤーを全く調整しないでそのまま1年とか使う人には向いていません。ターンテーブルの軸周りは半年に一回くらい見直したほうが良いかもしれません。

少なくてもこの数倍の価格帯の範囲では比較対象になるプレーヤーは無い気がします。

VertereやSpiral Grooveと比較してどうこう言うつもりは有りませんが…。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント