1988年の英国インディーシーンに静かに現れた一枚のアルバム。本国ではほとんど注目されずに消えていったこの作品が、後年、遠く離れた日本でカルト的な人気を得ることになるとは、当時誰も予想できなかったでしょう。

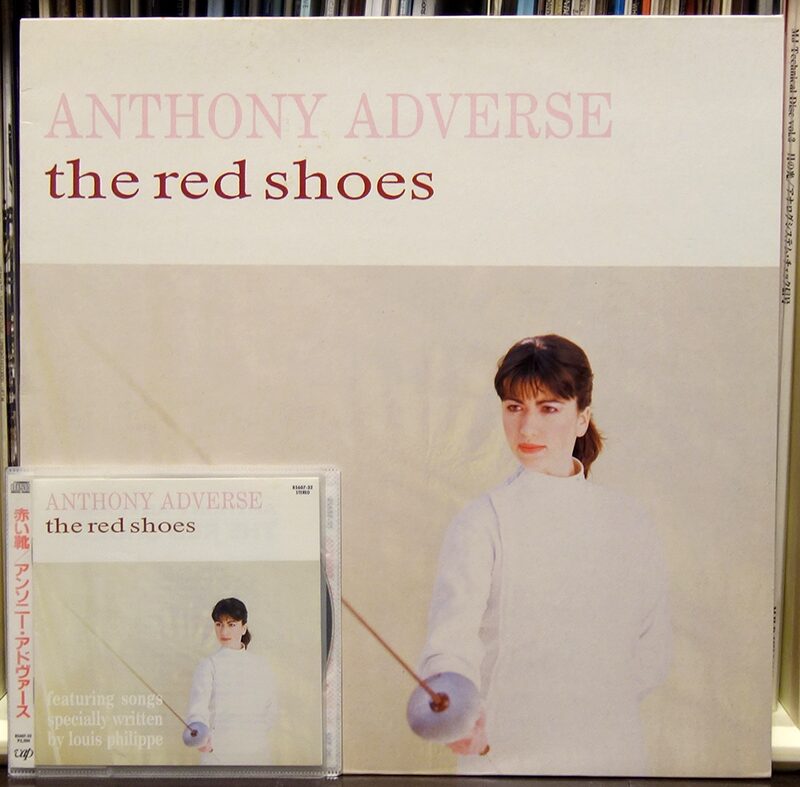

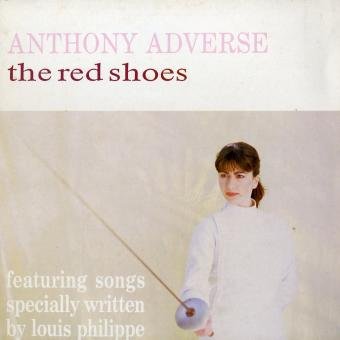

Anthony Adverse - The Red Shoe

EL - ACME 11

本作がリリースされた1988年、英国の音楽シーンはアシッドハウスやエレクトロ・ポップが席巻していました。そんな時代に、まるで時間を遡るかのような優雅で繊細なポップ・ミュージックを提示したのが、マイク・オールウェイ (Mike Alway) が主宰するレーベル、el Recordsです。

elは単なるレコードレーベルではなく、オールウェイの美学を具現化するための「おとぎ話の世界」であり、映画や文学からの影響を色濃く反映したコンセプチュアルな作品群を送り出すアート・プロジェクトでした。

「アンソニー・アドヴァース」というアーティストも、そのプロジェクトの一つです。その正体は、1970年代末にパンクバンドで活動していたヴォーカリスト、ジュリア・ギルバート (Julia Gilbert) 。オールウェイは彼女を起用し、ハーヴィー・アレン (Hervey Allen) による1933年の小説から「アンソニー・アドヴァース」というペルソナを与えました。そしてアルバムのコンセプトとして、映画監督パウエル&プレスバーガー (Powell & Pressburger) による1948年の傑作映画「赤い靴」へのオマージュを捧げました。

これは従来のバンド活動とは全く異なる、まさに映画監督が俳優をキャスティングするような手法であり、el Recordsの特異性を象徴しています。

本作を語る上で、「ネオアコ」という日本の音楽シーンで育まれた視点は欠かせません。きらびやかなギターのアルペジオ、甘酸っぱくも切ないメロディ、そして文学的な憂いを帯びた雰囲気を特徴とする「ネオアコ」の理想を、本作は完璧に体現しています。

その音楽的な核を担ったのが、ルイ・フィリップ (Louis Philippe) です。彼はバカラックやボサノヴァ、フランシス・レイ (Francis Lai) の映画音楽に影響を受けた、洗練の極みとも言える楽曲を提供しました。彼の作るメロディはジャズやクラシックの素養を感じさせる巧みなハーモニーで、従来のポップスとは異なる雰囲気作りに大きく貢献しています。

特に、アルバムのハイライトである「マリア・セレス(Maria Celesta)」や、タイトル曲「レッド・シューズ・ワルツ(The Red Shoes Waltz)」は、他のインディー・ポップとは一線を画す独創的な世界観を確立しています。

本作は、マイク・オールウェイの構想と、ルイ・フィリップの非凡な音楽的才能、そしてジュリア・ギルバートの表現力が見事に融合した、一つのポップ・アート作品です。

商業的な成功とは無縁でしたが、その美学は海を越えて日本の渋谷系へと受け継がれました。

Roon

Roon SACD

SACD

コメント