ネットワーク環境を見直して、Amazon Music HD、Apple MusicやSpotifyなどのサブスク音楽配信サービスを高音質化

ネットワークオーディオは、スマホやタブレットをリモコンとして使える利便性がある一方で、PCや家電などのノイズの影響を受けるため、音質のデメリットがあります。

ノイズの影響は、クローズドネットワークにすることで解決できますが、そうするとAmazon MuicやApple Music、TidalやSpotifyなどのサブスク音楽配信サービスを楽しむことができません。

私のNASにはある程度の音源が収録されていますが、TidalやSpotifyを導入してからストリーミングサービスの稼働時間が長くなりました。

そこでストリーミングサービスの音質向上方法を考えてみました。

サブスク音楽配信サービスの音質を改善

まず、私の環境ですが、オーディオシステムは専用部屋にセットされています。

新築当時はアナログとCDプレーヤーでしたので、ネットワークオーディオに対する考慮はしていませんでした。

LANケーブルの引き込みはしていません。

やむを得なく、無線LAN子機を使用し、そこからスイッチングハブ経由で、NAS、プレーヤー、リッピングPCをつないでいます。

実験的に長いLANケーブルを用意し、無線LAN子機を使わずルーターからスイッチングハブに直結したものと、音質差があるかチェックしましたが、以下の対策を行った現状は無線LAN子機のデメリットは感じなくなりました。

音質は理想的なクローズドネットワーク

クローズドネットワークとは、インターネットなどに直接はつながれておらず、限られた利用者や地点の間のみを接続する広域通信ネットワークのことです。

セキュリティ上のメリットに加えて、一貫した通信品質が期待できます。この場合は、外部につながりませんので、ストリーミングサービスは使えません。手持ちの音源だけの場合は、音質は一番有利です。

例えば、以下のような製品を使うと簡単に構築できます。

クローズドの環境でも、このルーターと接続すればタブレットをリモコンとして使用可能です。ただし、タブレットはインターネットにつながりませんので、通常通り使用するときは接続先を従来のルーターに切り替える作業が必要です。

オープンネットワークとクローズドネットワークの音質差を調べる

まず、オーディオ関係のネットワーク機器を1つのスイッチングハブにまとめます。

この状態で、NASの音源を再生します。

再生中にルーターとスイッチングハブ間のLANケーブルを抜きます。

そうすると、このスイッチングハブはクローズドの状態と同じです。

LANケーブルを抜いた時に音質が良くなる場合は、ネットワーク環境改善の余地があると考えられます。

都度LANケーブルを抜くのが面倒な方にはこのような製品があります。

参考: JS PC Audio ネットワークキルスイッチ NKS-01

この製品は発売前にモニターで使用させていただきました。何も対策していない環境だとクローズドにできるメリットはあると思います。

無線LAN子機を使うメリットとデメリット

無線LAN子機を使っていますが、現状のメリットとデメリットを考えてみます。

無線LAN子機を使うメリット

無線LAN子機を使うデメリット

ルーターを無線LAN子機として運用する方法

ここからは、実際の運用方法です。

無線LAN子機と書きましたが、無線LAN子機に特化した製品は多くありません。

現在は無線LAN対応の製品が主流になっていますので、需要が無くなったのが大きな理由だと思います。

当初はバッファローのWLI-TX4-AG300Nという子機を使っていました。

参考: WLI-TX4-AG300N

新しい無線LAN子機としては、このNECくらいでしょうか。乗り換え候補として検討した製品です。

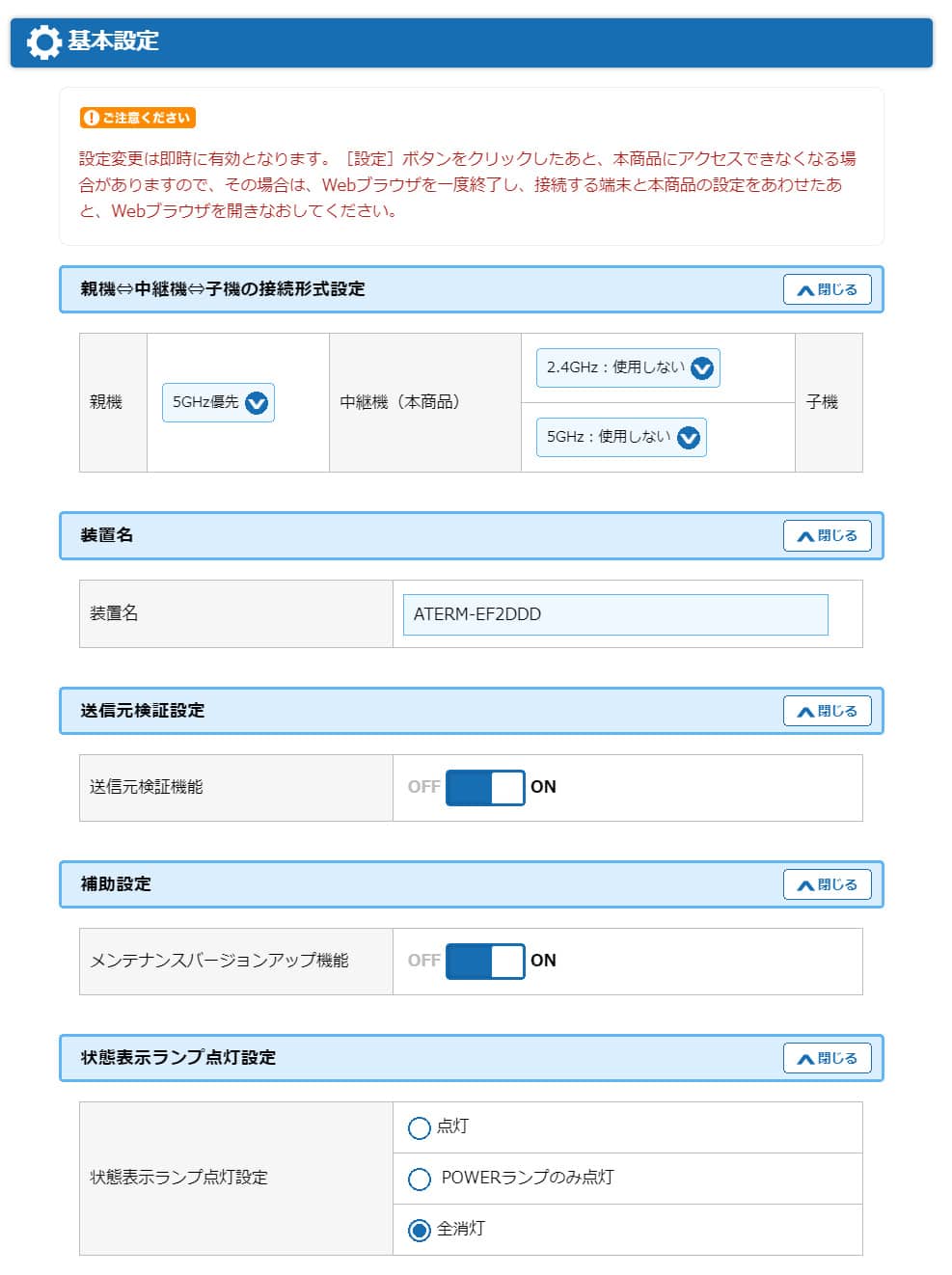

今回は、通常のルーターを無線LAN子機として運用することにしましたので、その方法を説明します。

導入したのは、NECのルーターです。ルーター親機もNECを使っています。

以前はバッファロー製品を使っていましたが、NECの方がなんとなく安定している気がします。

このルーターは、親機にも子機にもなります。

子機として使う場合は、スイッチをCNVにセットします。

タブレットなどコントローラーは、この子機からWi-Fiを受信する設定も可能ですが、親機から5Gで受信します。Wi-Fi出力は切っています。

この辺は状況に応じて選べばよいと思いますが、ルーター子機の役割分担を減らしてノイズのレベルを下げたいという考え方です。

設定でランプの表示はすべてオフにできるのも良い点です。

無線LAN子機からスイッチングハブを通して、プレーヤー(当方はラズベリーパイ)、NAS、リッピング用のPCへと接続します。

また、無線LAN子機を運用する場合、Wi-Fiのチャンネルが、近所となるべく被らないようにした方が賢明です。

OSXの場合は、標準でWi-Fi環境を調べることが可能です。

参考: Macから周囲のWi-Fi電波状況をカンタンに確認する方法:Mac Tips

スイッチングハブを使う

一般的なWi-Fiルーターには有線LANのポートがありますが、そこから直接オーディオ機器につながず、スイッチングハブを通します。

そのスイッチングハブには、ネットワークプレーヤー、NASなど、オーディオ関連のものだけをつなぎます。

オーディオグレードではない通常のスイッチでも、ルーターから直結よりも良くなります。

スイッチングハブは以下のものを使用しています。高品質なスイッチはネットワーク再生に必須のアイテムです。

DNSサーバーを変更してみる

これは環境要因が大きいので、良くなるのかはケースバイケースです。

オーディオ系のネットワーク機器のDNSサーバーを、Google DNSに変更します。

Google DNSについては、検索すればいろいろ見つかると思います。

設定は簡単で、

プライマリDNSを8.8.8.8

セカンダリDNSを8.8.4.4

に変更するだけです。

音質よりもネットワークの安定性に寄与するものだと思います。現状は、ラズベリーパイとリッピングサーバーは適用させています。

LANアイソレーターを使用し、各々のノイズ対策を行う

アイソレーターとフィルター、言葉だと違いが分かりにくいですが、フィルターの場合は、ノイズ対策に伴い、必要な情報量も削いでしまうイメージでしょうか。

市販のものを複数、試した結果、ドイツの医療用メーカー、Baaske MedicalのMI1005を使用しています。

この製品は簡単にいうと、アイソレーショントランスです。グラウンドも遮断できるメリットもあります。

LANケーブルもSTPとUTPで音が変わりますが、グラウンドを遮断できる方が精神安定上も良いと思います。

メディアコンバーターを使ってSFP接続も検討しましたが、光変換によるグランド遮断のメリットと合わせて、メディアコンバーター自体が出すノイズのデメリットも感じるので現状はアイソレーショントランスを使う方が現実的だと考えています。

このLANアイソレーターはギガビット対応な点も良いです。

音質の変化も大きく、これを使用することでクローズドネットワークと比較して許容できる範囲に音質がアップしました。

現在は6つ使用しています。

ONU <--> ホームゲートウェイ

ホームゲートウェイ <--> ルーター親機

無線LAN子機 <--> スイッチングハブ

スイッチングハブ <--> ラズベリーパイ

スイッチングハブ <--> NAS

スイッチングハブ <--> リッピングPC

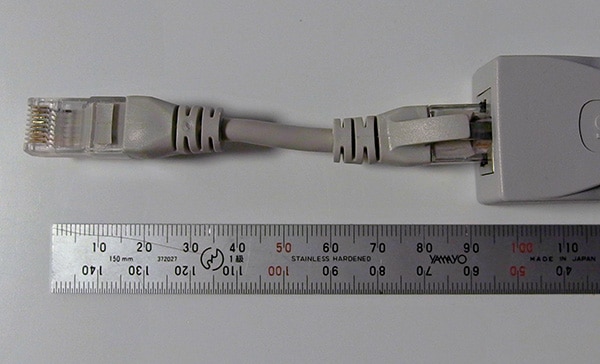

欠点は、入出力にLANケーブルが必要になる点です。つまり、LANケーブルが2倍必要です。

できるだけ短いものが欲しくて、自分が調べた限り最短のこのケーブルを使っています。実測で10cm弱です。

サブスクの音は良くなった?

これだけ対策しても、私の環境ではTidalやQubozの44.1k/16bit音源に関してはCDのリッピングの方が音は良いです。CDリッピングも試行錯誤をした結果ですので、これは環境にもよります。

ただし、試聴には十分耐える音で、どうしても手元に残しておきたい音源を除き、CDで購入するのはサブスクにない作品ばかりになりました。

サブスク音質改善策 まとめ

- ネットワークオーディオは便利だが、PCや家電からのノイズの影響を受けやすい

- クローズドネットワークはノイズ対策に効果的だが、サブスクサービスが使えなくなる

- 無線LAN子機を使用することで、LANケーブルを通じたノイズの影響を軽減できる

- ルーターを無線LAN子機として運用することで、安定性を向上させられる

- スイッチングハブを使用し、オーディオ関連機器のみを接続することで音質改善が期待できる

- DNSサーバーをGoogle DNSに変更することで、ネットワークの安定性が向上する可能性がある

- LANアイソレーターを使用することで、グラウンドループを遮断し、ノイズを軽減できる

- LANケーブルの種類(STPとUTP)によっても音質に違いが出る

- Wi-Fiのチャンネルを適切に設定し、近隣との干渉を避けることが重要

- これらの対策を行っても、CDリッピングの音質には及ばない場合がある

- サブスクサービスの音質は試聴に十分な水準まで向上させることが可能

コメント